■かつての「母親文庫」が影響したか

読書する児童(1984年)

また、県内では「母親文庫」という図書館が本を母親に貸し出しグループで回し読みする活動が盛んでした。

その際、すでに、「図書袋」が使われていて普及に影響を与えたと考えられます。

国宝旧開智学校校舎・遠藤正教さん:

「母親が本を読んでいると、子どもも本を読むきっかけになることが多かったと思いますし、本を大切にするとか、本を読むっていう風土、風潮をつくるのは大きかったのかなと思います」

■形状も時代とともに変化

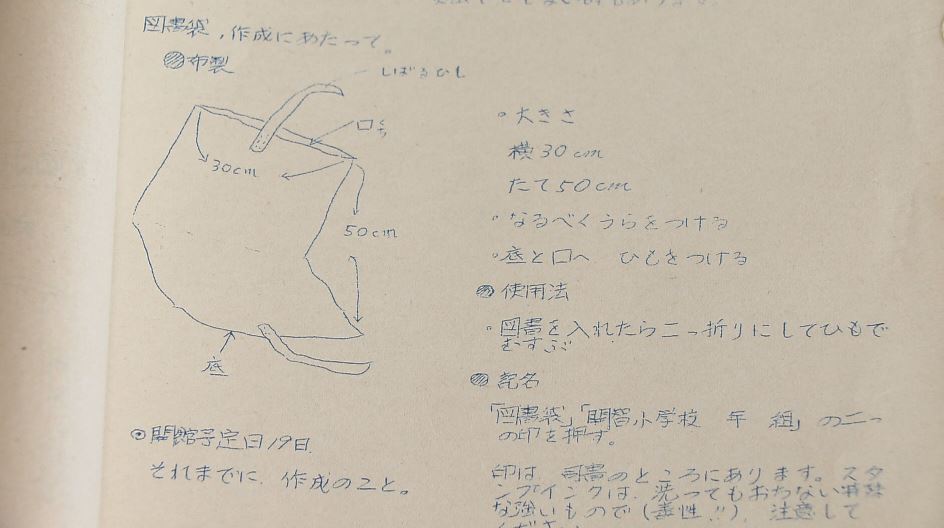

開智小学校の図書だより(国宝旧開智学校に展示)

図書袋の形状も時代とともに変化してきました。

展示されているのは1971年・昭和46年、開智小の「図書館だより」。紙製の図書袋を廃止し、布製の袋を準備するよう各家庭に求めています。二つ折りにして両サイドにつけたひもで結ぶ形です。

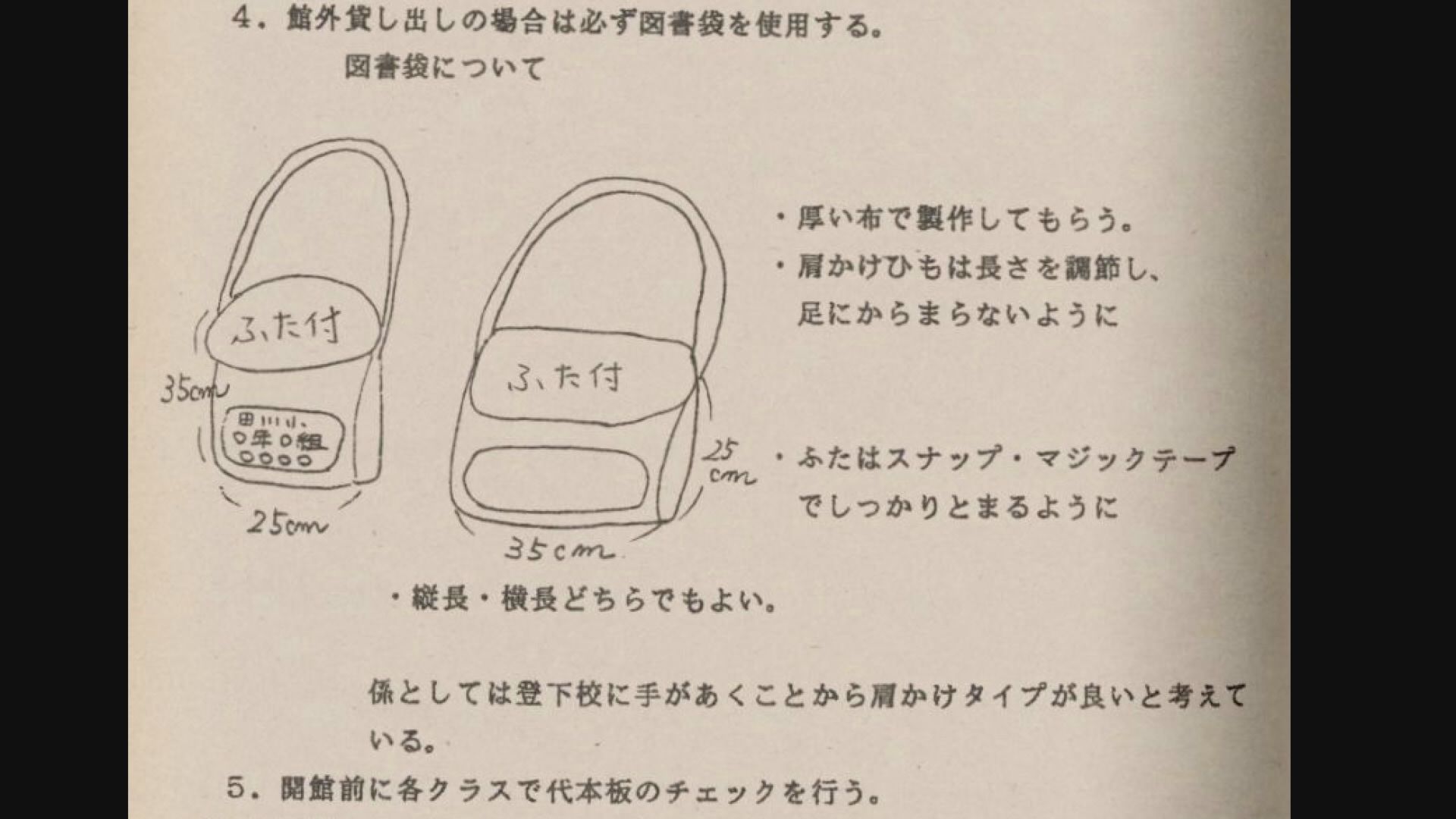

図書袋の準備を依頼するお便り(提供・国宝旧開智学校学舎)

これが4年後のお便りでは「筒状」に。

1984年・昭和59年になると現在もお馴染みの「肩掛け式」に変わっていました。

平成に入ると松本市内の多くが「肩掛け式」を準備するよう示しています。

国宝旧開智学校校舎・遠藤正教さん:

「県の方針で『図書袋こうしましょう』ではなくて、先生方の考え方、各学校の方針でやっていたようですので結構、学校によってばらつきがありますね。交通安全の観点から、登下校中に手をふさがないよう肩掛けタイプに移行していったと思います」

■図書袋専門ブランドも登場

E.ソーイングガーデン・田川恵理子さん

長い時間をかけ、各地の先生などが熱心に取り組んだ結果、浸透していった図書袋。こうした歴史に魅せられた人がいます。

松本市内で洋裁教室を営む田川恵理子さん。4年前に図書袋専門ブランド「松本図書鞄」を立ち上げ、オリジナル商品の販売を始めました。

興味を持ったきっかけの一つが、たびたび図書袋の修理依頼を受けていたこと。丈夫さにこだわりました。

E.ソーイングガーデン・田川恵理子さん:

「帆布を使っているところがまず一番のこだわりです。しっかり機械で、ギュッと目を詰めて織ってあるので非常に丈夫であると。それを二重にして仕立ててあるというところですね」