■信州特有の文化

国宝旧開智学校・学芸員 遠藤正教さん

「図書袋」は信州特有の文化なのでしょうか?

国内で最も古い学校の一つ、旧開智学校を訪ね、学芸員の遠藤正教さんに話を聞きました。

国宝旧開智学校校舎・遠藤正教さん:

「県内でこれだけの学校が同じように図書袋を使っているのは、かなり珍しいのかなと思います。長野県は図書袋に関してはかなり独特というか、変わった県なのかもしれないですね」

■昭和30年代に広まったか

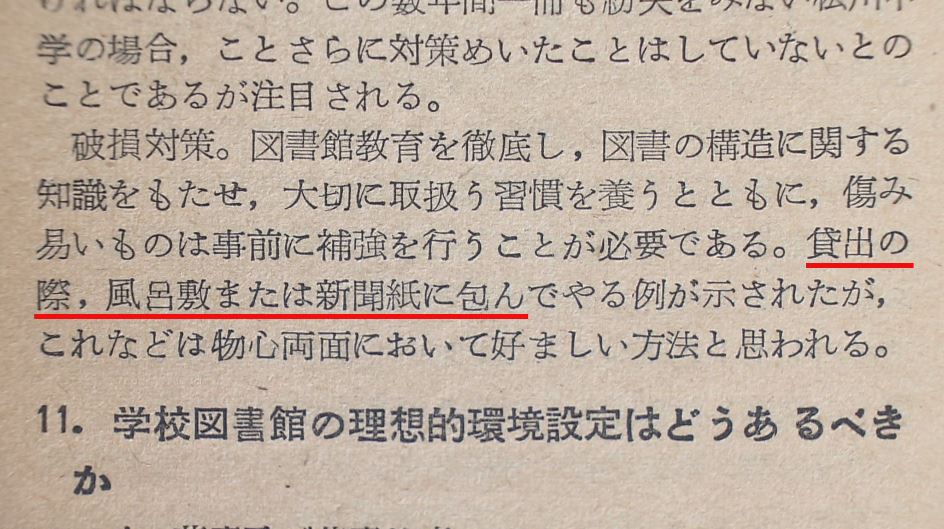

県図書館協会の会報(1955年)

数年前から信州の「図書袋」について調査を始めた遠藤さん。1955年・昭和30年の資料に「図書袋」につながる記述を見つけました。

(「県図書館協会」の会議の記録)

「貸出の際、風呂敷または新聞紙に包んでやる例が示されたが、これなどは物心両面において好ましい方法と思われる」

これは教師や司書などが集まる「県図書館協会」の会議の記録。当時、学校図書は公費ではなく運営費を家庭から徴収しているケースが多かったといいます。貴重な本をいかに大切に扱うかについて、どう子どもに伝えるかが課題でした。

国宝旧開智学校校舎・遠藤正教さん:

「何かに包んであげた方が破損対策にもなるし、子どもたちの教育にもいいんじゃないかという意見が出始めた時期というふうに見えますので、昭和30年ごろに図書館の本を包むというのが始まったのかなというふうに考えています」

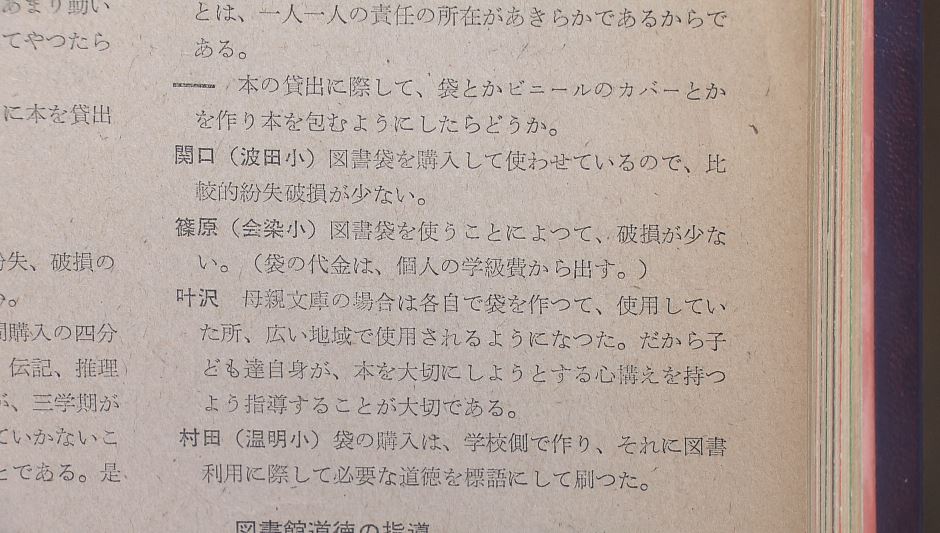

会議の記録(1962年)

7年後、昭和37年の会議の記録には。

(会議の記録)

「図書袋を購入して使わせているので、比較的紛失破損が少ない」

「子どもたち自身が、本を大切にしようとする心構えを持つよう指導することが大切である」

「袋の購入は学校側で作り、それに図書利用に際して必要な道徳を標語にして刷った」

「図書袋」に関する記録が増え、昭和30年代に県内の学校に広まったことが推測されます。

国宝旧開智学校校舎・遠藤正教さん:

「いろんな先生方や関係者の方が、いかに本を大切にしようかという、検討というか話し合いの中で生まれたものなのかなっていうのが分かって。(信州は)やはり昔から、先生たちの自主的な活動などが、すごく盛んだったというのが一つあるのかなと思います」