「プチプチ」を使うことも

凍傷には「プチプチ」(緩衝材)を使います。

市川智英医師:

「『プチプチ』を使うことで、安く保温性が保てて、こう、ぐるぐる巻いちゃうんです」

2023年は50人以上の遭難者に対応

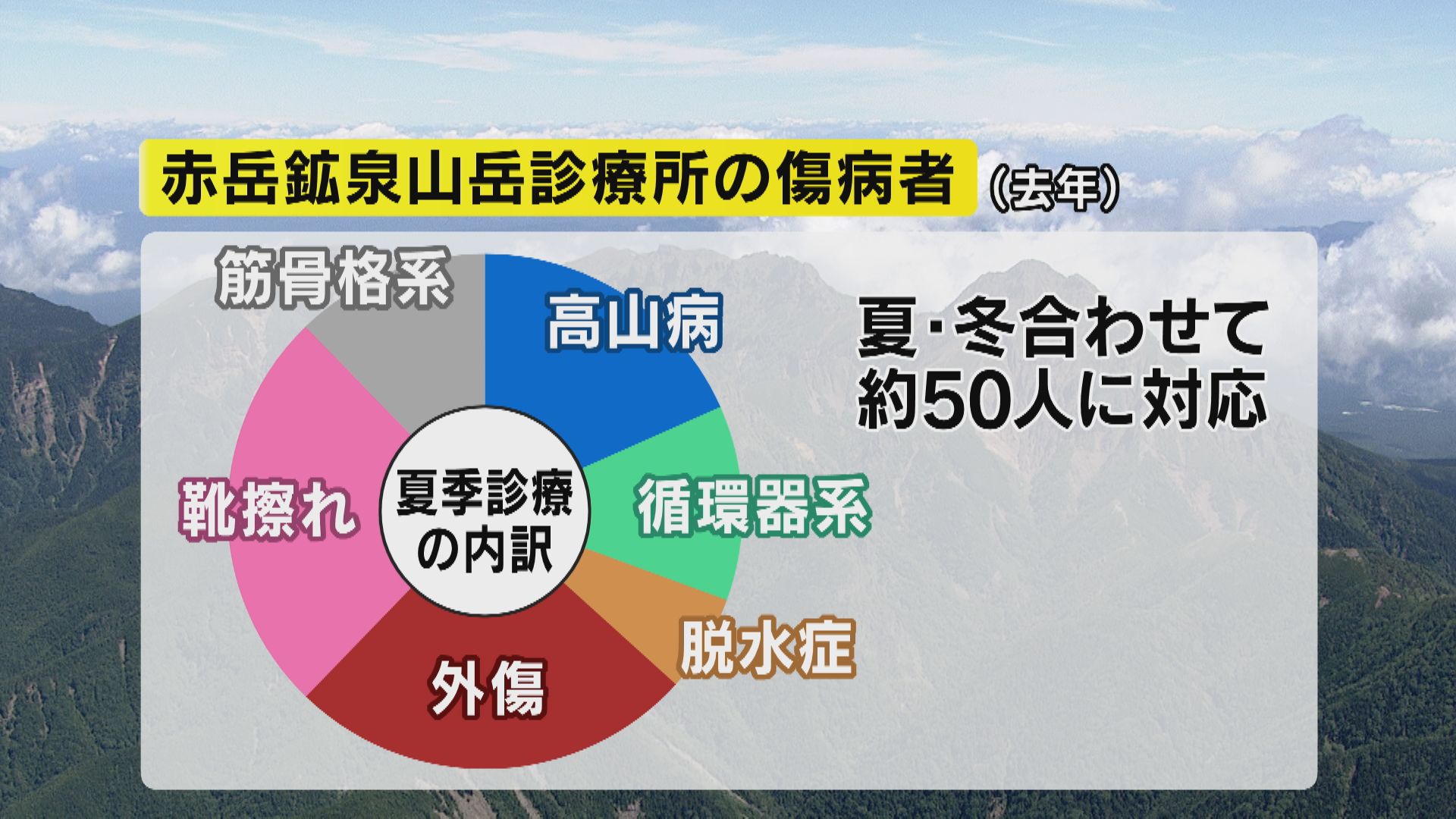

赤岳鉱泉山岳診療所の傷病者(2023年)

2023年に対応した患者は靴擦れや骨折・捻挫、高山病など50人以上。緊急時は救助を要請しますが、最初の診療をして、SNSで麓の病院と容態を共有することで症状の悪化を食い止める役割を果たしています。

山小屋「赤岳鉱泉」の主人・柳沢太貴さん:

「医師がいなかった頃は私どもスタッフが判断しなければいけませんでした。この場で留めて良いのか、すぐ下山させた方が良いのか、そういう判断がちゃんとできるようになったことで、より安全な登山を目指せます」

実際に登山者が凍傷を負ったケースでは

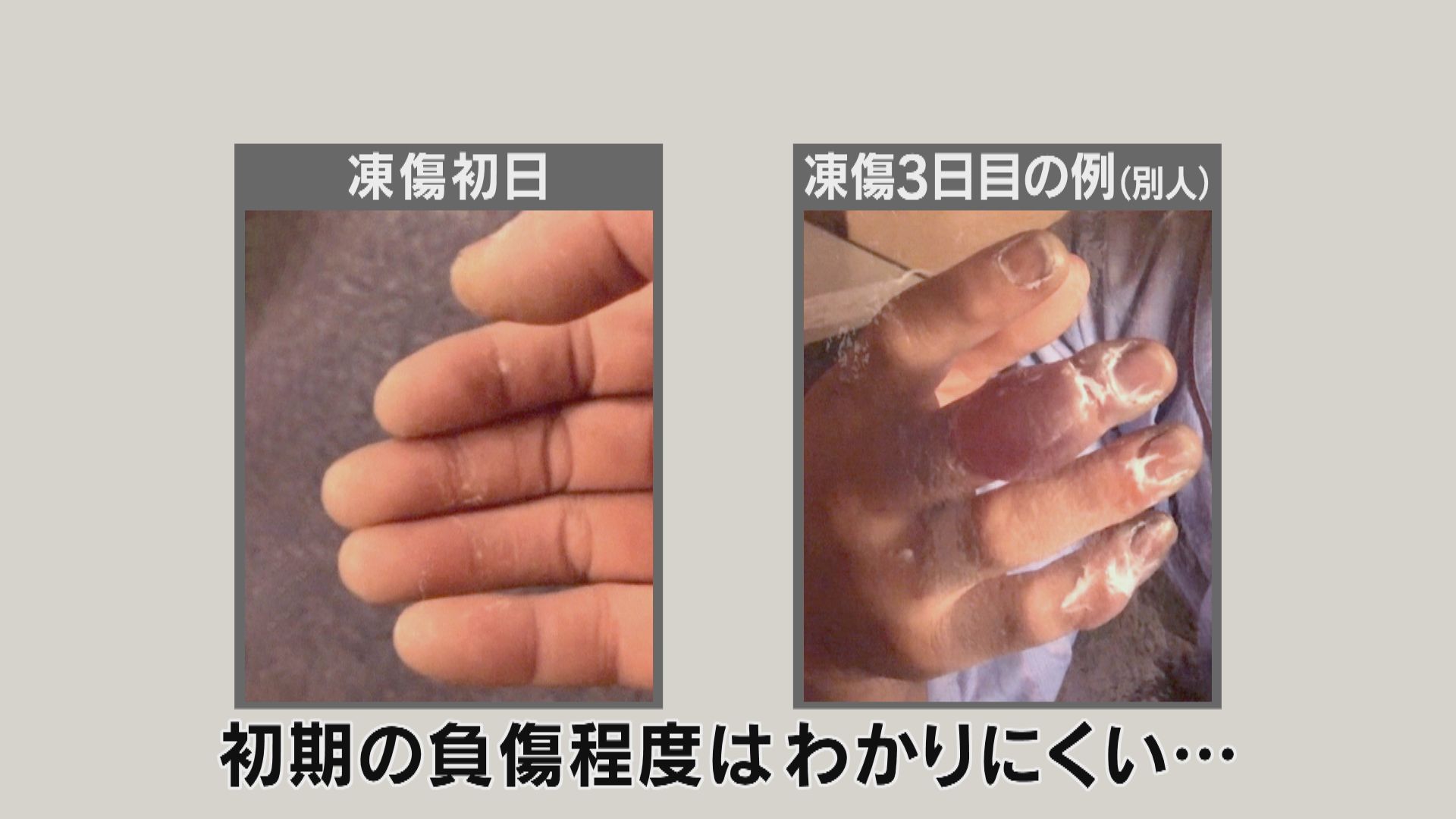

左:凍傷初日 右:凍傷3日目の例(別人)

冬山シーズンのある日、登山者が手に凍傷を負いました。数日経つと壊死した部分が黒ずみますが、初期の段階では程度が良くわかりません。

その日は平日で医師が不在。山小屋のスタッフが写真と症状を市川医師に送って判断を仰いだ結果、救急搬送につなげました。指の一部は切断することになりましたが、判断が遅ければ更に悪化していたということです。

赤岳鉱泉山岳診療所・市川智英医師:

「まったく薬が無い中で、できることって何があるのか不安だったんですけど、重症化を食い止めることは出来ているのではないかと思います」

山岳医の仕事は麓の病院でも

松本協立病院

山岳医の仕事は山の診療所だけではありません。

市川医師が勤める松本協立病院は2019年に「登山者検診」と「登山者外来」を開設しました。

高齢者に多い体調不良の遭難を防ぐ「検診」

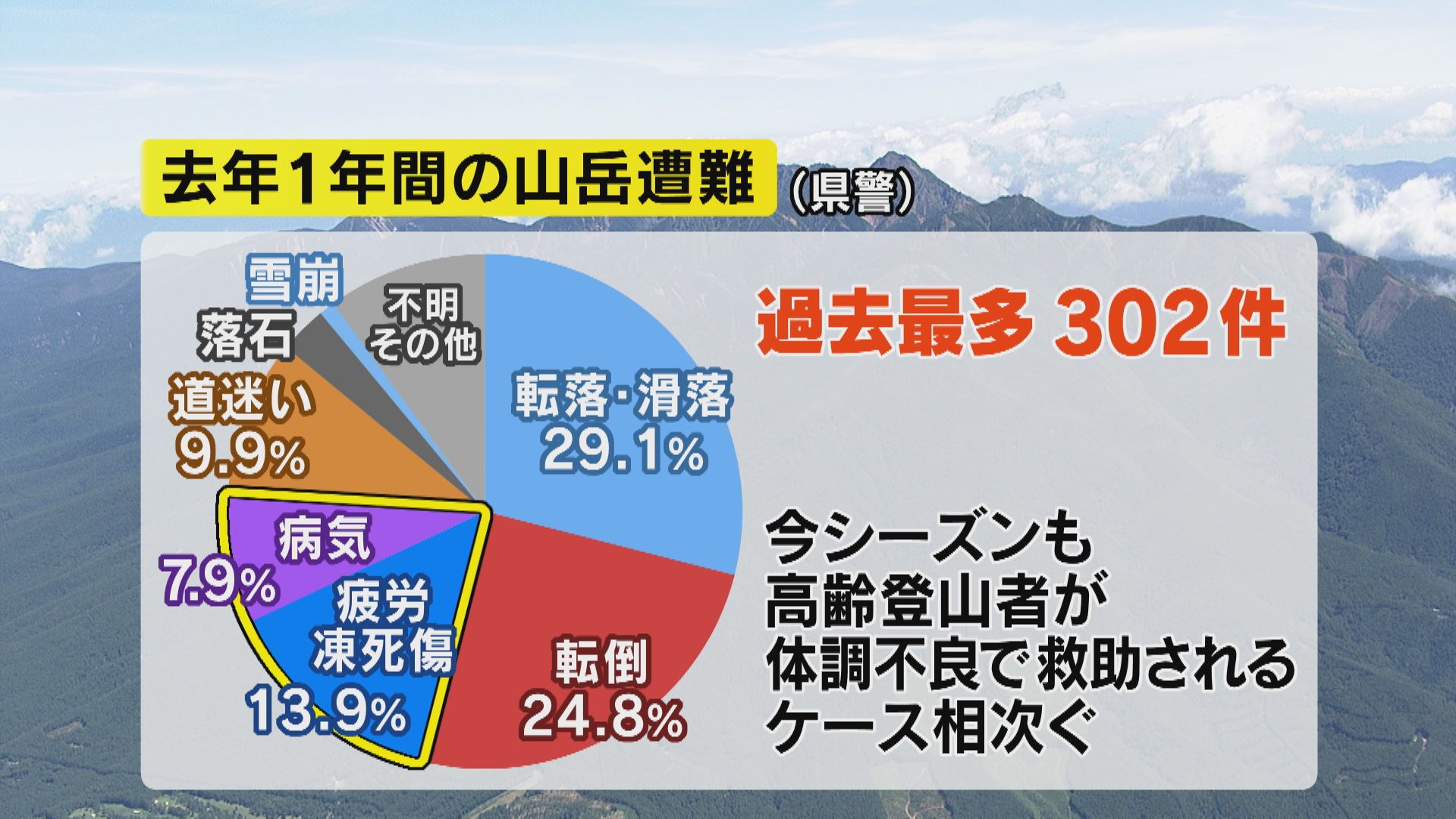

2023年の山岳遭難(長野県警のまとめ)

2023年の1年間に長野県内で発生した山岳遭難は過去最多の302件。滑落などのほか病気や疲労によるものも多く、今シーズンも高齢の登山者を中心に体調不良で救助されるケースが相次いでいます。

CPX「心肺運動負荷試験」

松本協立病院の医師:

「肺活量の検査やっていきますね」

そこで、登山の前に自分の体の異常や体力を把握する検診を始めました。登山が趣味のNBSのデスク(61)が実際に受けてみました。

肺活量やエコー検査などに続いて最後に行うのがCPX「心肺運動負荷試験」です。自転車を最初はゆっくりと漕ぎ始め、徐々に強度を上げて心電図や血圧を測定します。運動しながら測定することで登山時の狭心症や不整脈などのリスクを発見しやすくなるといいます。