書家・硯作家・泉石心さん

転機となったのは10年ほど前。2014年に翠川さんが急逝し、その前後で高齢の作り手が相次いで亡くなりました。そして、龍渓の硯作家は泉さんを含め2人だけに。

泉さん:

「日本の中でも(硯を)代表する龍渓なんですけど、どこまで名前が残っていくか、若い人たちはほとんど名前も知らない状況なので、自分としてできることがないのかなと」

2018年に教員を早期退職し、硯の制作にさらに力を入れるようになりました。

泉さん:

「彫るのはいつまでたっても何年やっても、思うようにはいかないですけどね」

師匠・翠川さんから受け継いだ「刀(とう)」を使って―。

泉さん:

「硯は『一面』『二面』と数える。面=人の顔と同じように作家によって、顔が違うんです。翠川さんが『(人に渡すときは)娘を嫁に出すような気持ちだ』と言ってたんですけど、愛情を込めて作ったからこそ、そういう気持ちになる」

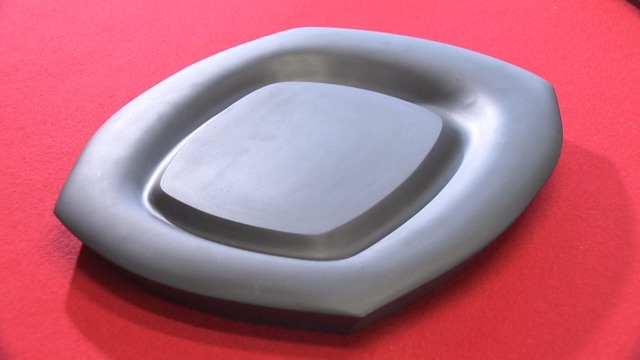

泉さんの自信作

細部にこだわり、なめらかな線で仕上げた、泉さんの自信作です。

泉さん:

「カーブのところを曲線をきれいに出して、大きさも大きいですが、かなり時間をかけて制作したもの」

対照的に、こちらは厚さ10cm以上の石を使い、自然の造形を生かしました。

泉さん:

「なかなかこれだけ厚い石はない。渋いこげ茶色で」

作品は県内外の工芸展に出品し、魅力を発信。いま、泉さんが力を入れているのは、龍渓硯を後世に残す取り組みです。

龍渓硯の作り方を教える泉さん

11月7日、長野市・信州大学教育学部。

泉さん:

「世界の一つだけの芸術作品を作るつもりで、頑張ってきれいな作品を作ってみてください」

普段、非常勤講師として教えている高遠高校書道専攻の生徒と、信州大学の学生が共に学ぶ「高大連携」の学習です。

生徒たちは、泉さんから龍渓硯について学び、夏から自分の力で制作を始めました。

1人1人、石の個性に合わせてデザインを考えて彫り進め、いよいよ最終段階です。

砥石やサンドペーパーで表面を磨き、形を整えます。

高遠高校・書道専攻の生徒:

「力がいりますし、周りがなかなか削れないところも難しい。自分が最初から作ったので、これからも使っていける硯にしていきたい」

「めっちゃ腕が疲れちゃって。でもどんどん形になってくるので、やってて楽しいです。自分の手で作ったんだ、っていう喜び」

泉さん:

「もうちょっとこういう角やっても(磨いても)いい」

難しい作業ですが、大きなやりがいを感じている生徒たち。完成したあとはそれぞれの高校や大学で、展示の機会を設ける予定です。

泉さん:

「だいぶ慣れてきて、最近は彫れるようになってきた。まあまあの出来、楽しみにしたいと思います」