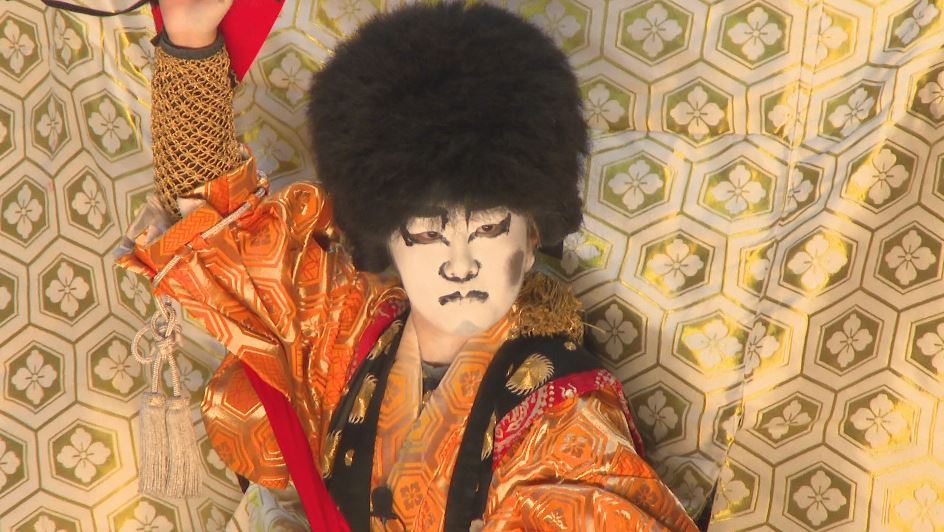

主演の一人「景清」役

江戸時代から伝わる長野県大鹿村の「大鹿歌舞伎」。伝統を継承しようと1975年から地元中学校でも毎年、公演を重ねてきました。2025年は50周年の節目。生徒たちは難しい演目に挑み大舞台を演じ切りました。

中学生による公演(9月28日)

堂々とした立ち居振る舞いに。力強い台詞回し。歓声とおひねりが飛び交います。江戸時代から伝わる「大鹿歌舞伎」です。

9月28日開かれた公演会の役者は全員、大鹿中学校の生徒たち。1975年から始まった中学生による公演は2025年で50周年を迎え、節目となる記念の舞台となりました。

主演の一人「景清」役:

「成功させたいのは第一として、観客の人に景清(役)がどういう気持ちなのか伝えられるところまではいきたい」

2024年の定期公演

公演9日前。生徒が稽古場に集まりました。2・3年生18人全員が役者となり、半年間稽古を続けてきました。

指導するのは、地元愛好会の北村尚幸さん。三味線で弾き語る「太夫」を務めながら、細かい所作にも目を光らせます。

江戸時代から伝統をつないできた「大鹿歌舞伎」。国の重要無形民俗文化財で、現在も地元の住民が年2回定期公演を行っています。

ただ、若者が村を離れ維持が難しくなった時期も―。

子どもたちに継承しようと1975年、中学校に「歌舞伎クラブ」を発足させました。

以来、50年に渡って愛好会による熱心な指導を受けながら毎年、生徒たちも公演を重ねてきました。

大鹿歌舞伎愛好会 指導者・北村尚幸さん:

「もう50年ということで、中学校歌舞伎を村の人たちが楽しみにしてるし、経験者が大人の定期公演の舞台に立って活躍している」

今の愛好会の半数以上が中学で歌舞伎を経験。重要な担い手となっています。

重い衣装を身に着ける「景清」役

50年の節目となる演目は平家滅亡後を描いた1時間半に渡る大作「六千両後日文章 重忠館之段」です。初めに登場するのは源氏の武将・重忠と平家出身の妻・道柴。

「道柴」役:

「助けてよいか悪いかは あなたの心打ち明けて」

唯一「女性」の登場人物。独特の発声も板についてきました。

「道柴」役(中3):

「女性は(声が)裏返ったり、元に戻ったりするんですけど、普段から歌うのが好きで、結構最初からできてうれしかったです」

最も見せ場が多い平家の落ち武者「景清」役は女子生徒が演じます。この日、初めて衣装を身に着けました。

「景清」役(中3):

「暑くて、重いです」

「景清」役:

「何をこしゃくな」

源氏に捉えられた平清盛のひ孫を助けようとする敗者のヒーローです。

「景清」役(中3):

「しっかりと景清を理解することとセリフの言い回し、どこで途切れるかを間違えないようにすることは大事なんじゃないかな」

一方―。

「重忠」役:

「命は助ける。じたばたするな」

「景高」役:

「命からがら…」

敵対する「景高」は滑稽な演技で笑いを誘う大事な役です。

「景高」役(中3):

「(役は?)自分に合ってると思います。やっぱり自分の見せ所はもっと磨きたいですよね。もっと面白く」

この間に「景清」は別の衣装に。

「景清」役:

「平家 世を取って24年」

重い衣装を身に着けると、セリフと動きで手いっぱい。時間がなくなりこの日は最後の見せ場まで稽古を通すことはできませんでした。

「景清」役:

「すごく動きにくい、重い。所作に手いっぱいでセリフがよくわからなくなる。本番までにはどうにかしたい」

本番までにどこまで完成度を高められるのか―。