■突然の計画 「全村動員」に戸惑い

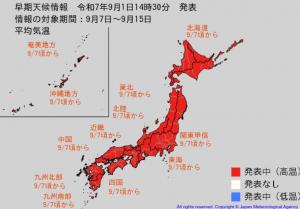

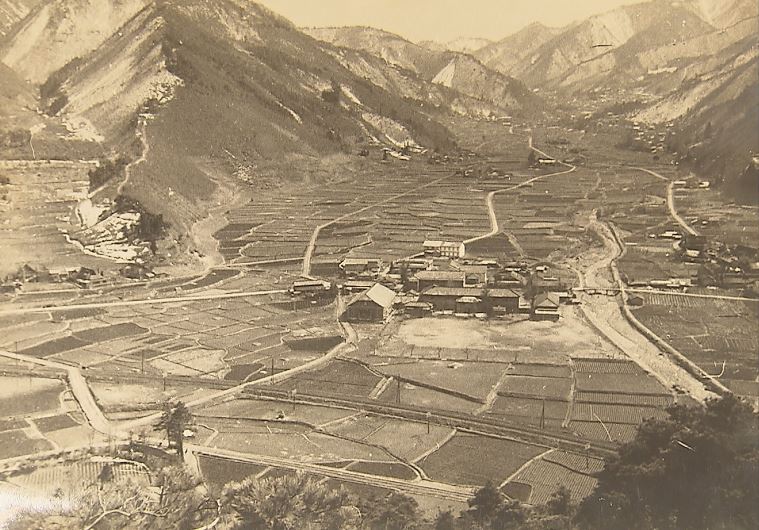

昭和20年代とみられる坂井村(筑北小学校提供)

計画は村にとって文字通り「寝耳に水」だったようで、「坂井村誌」は当時の慌ただしい雰囲気を伝えています。

「突然、海軍補給廠と陸軍東京経理部が疎開して来ることとなり、東部軍の担当の将校が来て役場に泊まり込みで指図をするようになった。また海軍航空本部の将校も役場に泊まり込み地下工場を作るといって、山秋・堀海道、須明・永井中村の山麓に横穴を掘る命令を下した。農繁期であったのに大人数(全村一戸一人)の動員であったから村内騒然たるところへ東部軍の経理部による資材が突然鉄道貨車で何十両も到着し保管を命ぜられた。下安坂・下永井の土蔵・学校の体操場教室・さては神社の舞台にまで積み込まれた。これも全村の勤労動員であった」

軍事教練や兵士の出征はありましたが、1945(昭和20)年になっても都市部と異なり空襲などとは無縁だった村に、突然「戦争」がやって来たのです。

■斜面を削って平らにした跡は今も

斜面を平らにした場所で証言する宮下さん

2025(令和7)年4月22日、筑北村で「昭和の安茂里を語り継ぐ会」などの現地調査が行われ、長野放送も同行しました。山秋集落の裏山には本格的に掘削した跡こそありませんでしたが、工事の準備のためか、斜面を人為的に削って平らにしたと思われる場所が80年が経った今も残っていました。

地主の宮下幸一さん(86):

「終戦当時、坂になってる場所に来てみたら平らになっててびっくりしました」

■集落の裏山に掘削予定の壕は4つ?

自らの見取り図を説明する田中さん

終戦時に15歳だった田中頌子さん(94)は、地下壕の目印にするためか、斜面に刺した2本の木の棒の間に縄を張った所がいくつもあったと話します。記憶を頼りに見取り図も描いていただきました。

田中頌子さん:

「縄が張ってあったのはその木の少し上とあの木の少し上。一つ、二つ、その木とそちらの畑にあった」

壕の予定地と推定される場所

記憶を頼りに田中さんに描いていただいた見取り図から、壕の予定地ではと思われる所を現在地に落としてみました。具体的な場所は確定していませんが、山裾に近接して4ヵ所程あったようです。