市民たちの決起…諦めなかった人々の物語

1990年代の諏訪湖

四季折々に美しい風景を見せる諏訪湖。かつて深刻な水質汚染に悩まされていました。1990年、この湖は悪臭を放つ緑色の液体と化した状態に。大量発生した「アオコ」が湖面を覆い尽くし、腐敗臭が周辺に漂う。「このままでは諏訪湖は死んでしまう」。そんな危機感が地域全体を包んでいました。

「このままじゃいけない」諏訪湖畔の老舗旅館ぬのはんの主人、故 藤原正男さんは、当時、汚染された諏訪湖を眺めては、心を痛めていました。1960年代の経済の成長に伴って工場や家庭から大量の排水が湖に流れ込んだ結果、汚染が広がり、1980年代になると諏訪湖はアオコが広がり、緑色のペンキで塗られたような湖になってしまったのです。

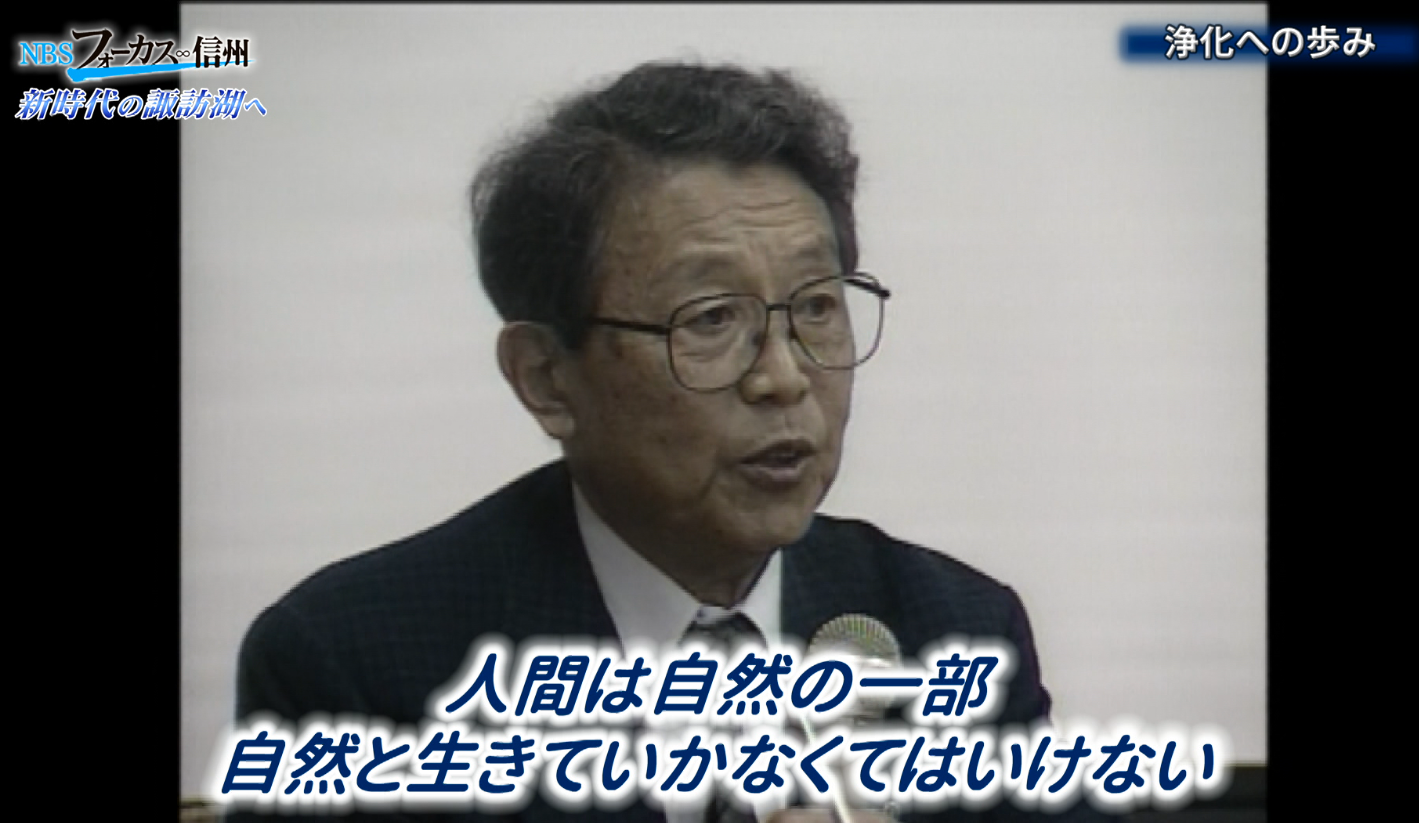

諏訪環境まちづくり懇談会 故 藤原正男会長

そこで、藤原さんは1989年、地域の有志たちと「日独環境まちづくりセミナー」の開催に動き出します。当時、世界に先駆けて湖沼浄化に成功していたドイツから専門家を招き、地域の企業や市民の協力でセミナーは成功を収めます。

これを機に結成された「諏訪環境まちづくり懇談会」。藤原さんは会長として、会の活動をリードしていきました。「人間は自然の一部。競争ではなく協調の時代だ」。その言葉は、当時の地域社会に大きな影響を与えました。

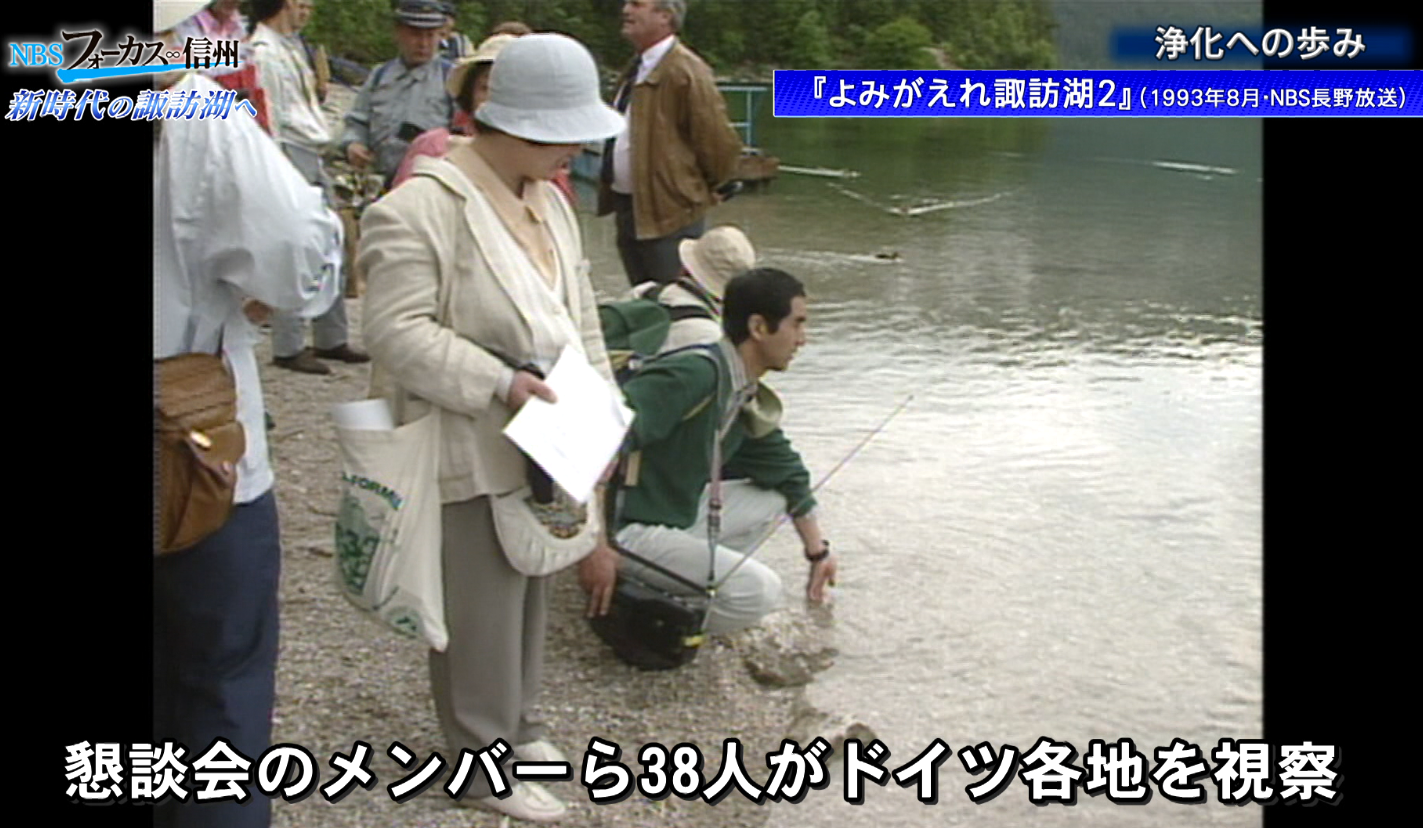

懇談会では、1991年に行政の立場から湖沼や河川の浄化・再自然化に取り組んでいたドイツの専門家を招いて第2回の日独セミナーを開催、1993年には、懇談会のメンバーを中心に38人がドイツを訪れ、河川や湖沼、下水処理場を現地視察する第3回の日独セミナーを行いました。次第に、諏訪湖を守ることが、地域の共通の目標として認識されるようになっていきました。

科学者たちの挑戦…諦めない研究者たち

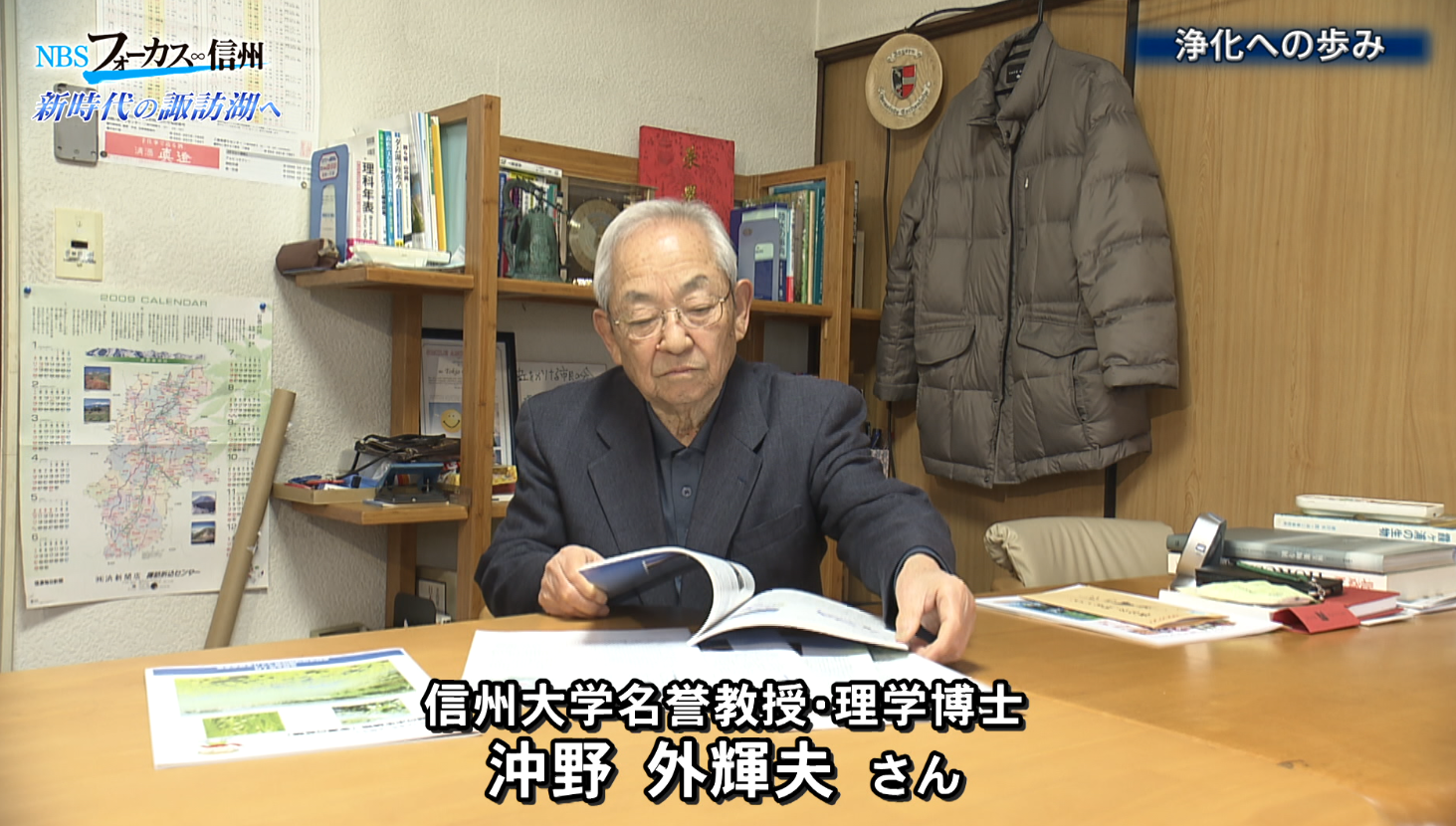

一方、こうした活動に学術の立場から協力したのが、信州大学諏訪臨湖実験所の所長だった沖野外輝夫教授でした。

1973年にアオコの抑制を最大のミッションとして臨湖実験所に着任した沖野教授は、長年の研究の結果、「諏訪湖の浄化には、下水道整備だけでは不十分だ」と考え、コンクリートで固められた湖岸を自然な状態に戻す「再自然化」の必要性を訴えました。当時としては革新的な提案でした。「コンクリートの護岸を壊すなんて」と、反対の声も少なくありませんでした。しかし、その科学的な裏付けと粘り強い提言により、行政も動き出します。