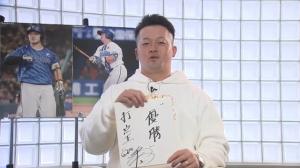

図書室へは図書袋持参(長野県松本市・開智小学校)

特集は信州の学校文化です。長野県内ではほとんどの学校で図書袋が活用されていますが、これほど普及している県は珍しいそうです。取材してみると、始まりは70年ほど前にさかのぼり、本を大切に扱う心を育む信州ならではの「図書教育」が背景にありました。

■小学生が使う「図書袋」

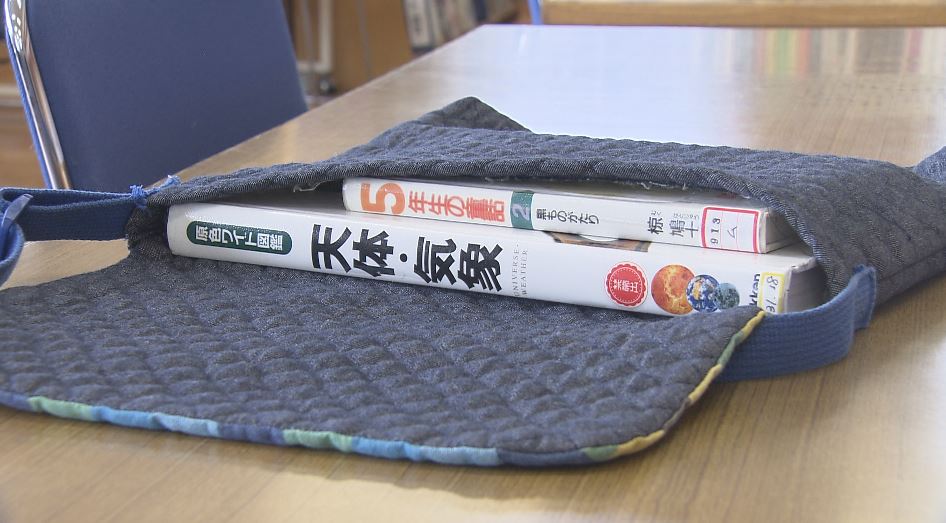

図書袋

長野県松本市の開智小学校。図書室を訪れる児童が必ず持っているものがあります。

開智小 図書委員長:

「図書袋です。借りた本をこの中に入れて持ち帰ったり」

肩掛けスタイルの「図書袋」。借りた本を教室や自宅に持ち運ぶための専用バッグです。

開智小 図書委員長:

「手ぶらで本を持ったりすると本が傷ついたりしてしまうので、中に入れて本を大切に、本をカバーするって感じ」

学校では入学後、各家庭に「図書袋」の用意を依頼しています。形は「肩掛け式」で大きさや柄は自由です。

開智小 図書委員:

「小学生が使いやすい感じにされてあるから、とっても大切だと思います」

「普通に持ち帰るより安全だと思うし、なにより本を大切にしようという気持ちが芽生えるので、とてもいいと思います」

■県内のほとんどの小学校で使用

図書袋

松本市では全ての公立小学校で使用。全県でもほとんどの小学校で使っているとみられます。

一体なぜ、いつから使われるようになったのでしょうか。

街の人に聞いてみると。

安曇野市(20)・松本市(19):

「(図書袋使ってました?)うわ~!なつかしー」

「使ってました!」

「絶対、6年間連れ添ったね、ボロボロ」

「年季入って」

長野市(10代):

「使ってました。迷彩柄の、いかにも小学生って感じのやつです」

松本市(30代):

「当時好きな漫画があって、それをよく借りて持って帰ったことがありますね」

松本市(小学生):

「図書館行くときは、いつも使ってます」

富士見町出身(40代):

「子どもたちと同じように、肩掛けのふたが付いてるタイプの、母の手作りのを使ってました」

佐久市(80代):

「子ども(現在50代)に作って持たせていたと思います。手作りっていうのは親の思いがあるから、子どもさんもうれしいんじゃないでしょうか」

「図書袋」にはそれぞれ、いろんな「思い出」があるようです。

しかし、県外出身者に聞いてみると。

北海道出身(40代):

「図書袋?いや、使ったことないかもしれないですね」

大阪出身(20代):

「聞いたことないですね」