■所長は飛行場の建設を避けたかった?

滑走路跡に立つ上原さん

既に本土も米軍の空襲にさらされ、軍は「軍用機の疎開」と「本土決戦への備え」に迫られていました。

しかし、当時の種馬所の所長は飛行場の建設を避けたかったようです。所長の手紙には「滑走路ができれば、厩舎が空襲の目標となる」などと書かれています。

上原さん:

「近くに滑走路があると馬が興奮してしまうとか、場所はもっと離さないとダメだとか、いろいろな理由をつけて何とか作らせないようにしていたようです」

「牧場を守りたい、あるいは馬をなんとか守りたい、そういう気持ちがあったかと思いますね」

しかし、所長の主張が顧みられることはありませんでした。

■「戦争に負けるなんて考えていなかった」 当時14歳の少年は

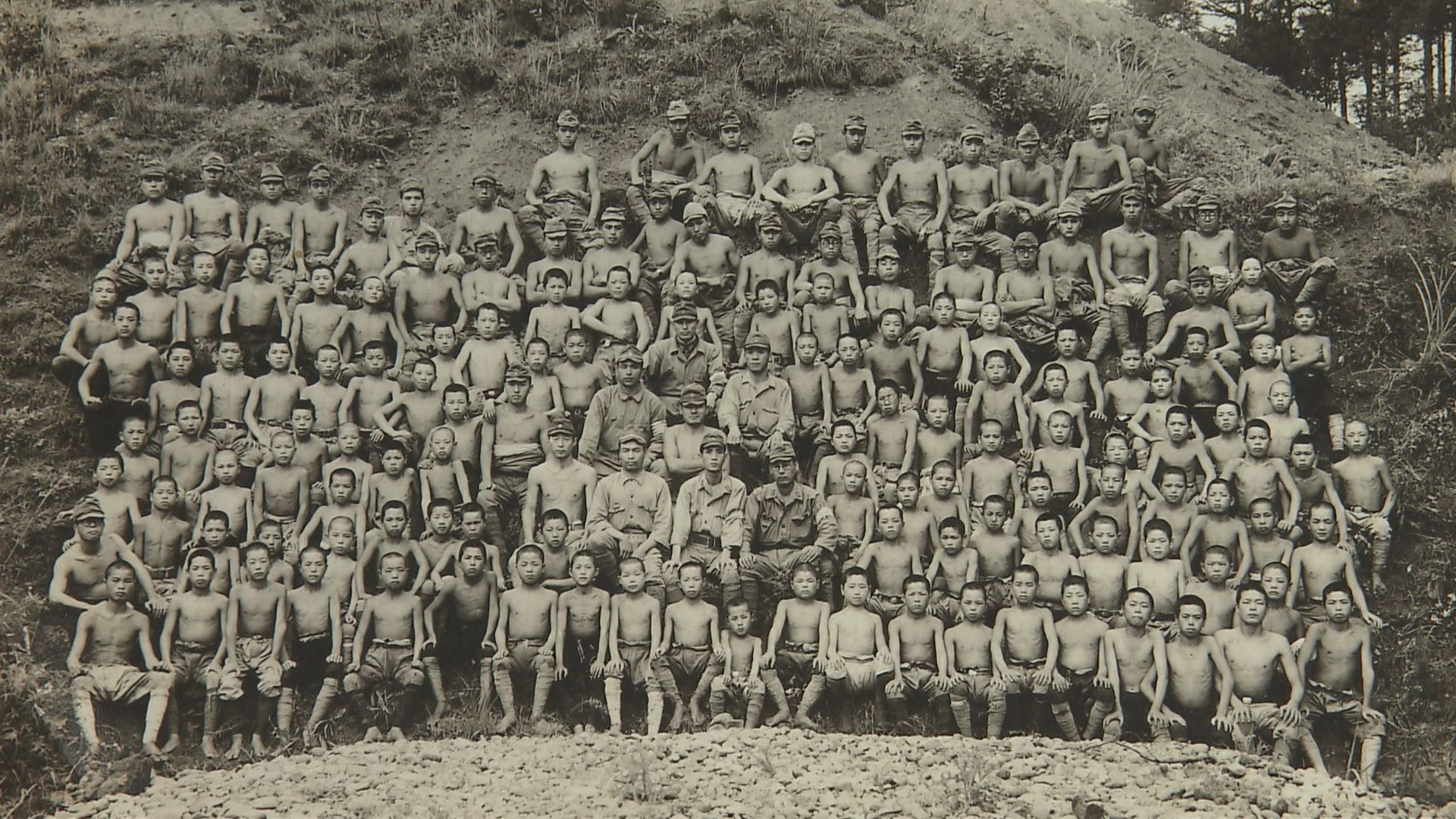

各地の作業に子どもたちが動員された

滑走路の建設にあたった小林収さんは当時、岩村田国民学校に通う14歳。

現在の御代田町で航空燃料を格納する穴を掘る作業に動員されていましたが、1945(昭和20)年7月のある日ー。

小林さん:

「急に集められてね、『諸君は明日より、長野種馬所に建設中の海軍の飛行場作りに転身する。ご苦労であった! 頭、中(かしら、なか)!』ってね。それで次の日から飛行場へ行ったの」

突如始まった飛行場の建設工事。

小林さんは滑走路に敷く石を運んだり、排水路を掘ったりしました。

小林さん:

「穴はどのくらいの深さまで掘るんですかって聞いたら、『自分の頭の高さまで掘れ!』って。上から砂がかかってくるの、汗かいてるでしょ、泥だらけですよ」

過酷な作業でしたが、疑問には思いませんでした。

小林さん:

「戦争に負けるなんてことは考えてないんだから。14歳の時はそれが当たり前だと思ったから、それこそ一生懸命働いたよ」

「子どもっていうものは、今、戦争をやっている国の子もそうだろうけど大人の言うことを信じてるからね」

■終戦で「幻の飛行場」に

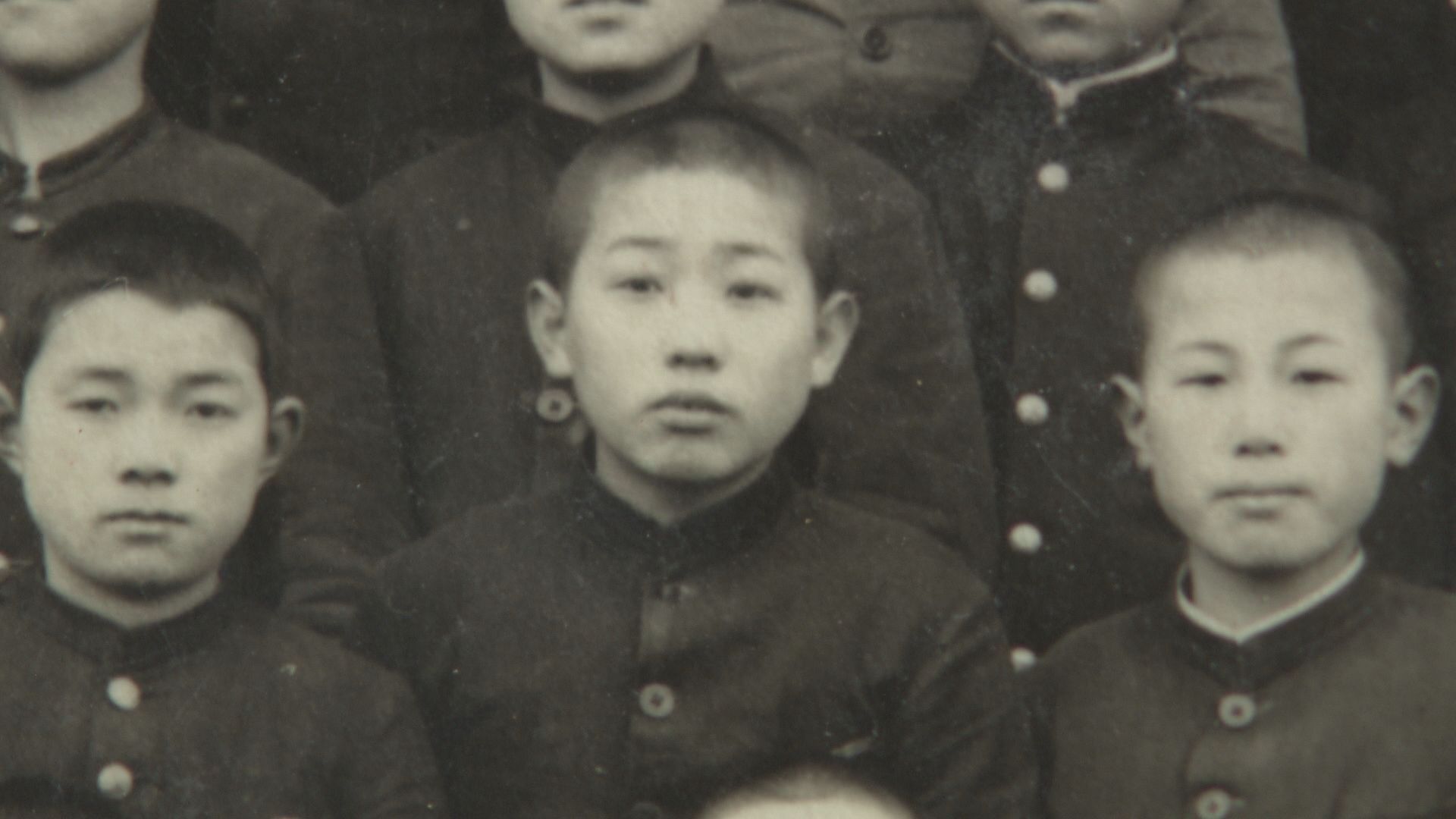

14歳当時の小林さん

8月、滑走路が900メートルほど出来上がった頃ー。

小林さん:

「天気の良い日だった。お昼食べるちょっと前に集合がかかって。そしてラジオだ。ラジオが置いてある」

「意味わからねえ。14歳だから。それで先生が『本日の作業はこれで終了だ、みんな帰っていい』と。嬉しくなっちゃうよ。暑い中で泥まみれで働いているのに帰っていいっていうんだから、こんな嬉しいことは無い」

ラジオから流れてきたのは日本の降伏を告げる「玉音放送」。

地域の人々に土地の提供や労働を強いた「飛行場」は幻に終わりました。

この日を境に各地で軍に関わる資料が次々と焼却されましたが、種馬所の文書は処分を免れました。

佐久市臼田文化センター・上原美次さん:

「どうして燃やさなかったのかっていうところまではわかりませんけれども、よく燃やさないで残しておいて下さったなと思いますね」

「戦地では無かったけれど、でも佐久にも『戦争』はあったんです」