■おすすめの食べ方は?

フライパンでこんがり焼くのが一般的

軟らかければそのままでも食べられますが、焼いて食べるのが一般的です。

坂井郷土食研究会・塚田芳子さん:

「一番シンプルなのは、フライパンへ油を引いてこんがり焼いたり、『砂糖醤油』が一番私たちは昔から食べてます。あとバターで食べたり、ジャムつけたり」

記者が試食

フライパンで焼いて、おすすめの「砂糖醤油」で―。

(記者リポート)

「外はカリカリ、中はもっちもちです。香ばしい焦げ目と砂糖醤油が相性バツグンです」

バターでも焼いてみます―。

(記者リポート)

「バターとやしょうま、合いますね。小腹がすいた時のおやつにピッタリです」

坂井郷土食研究会・塚田芳子さん

坂井郷土食研究会・塚田芳子さん:

「先輩方に教えてもらったものを守りつつ、私たちもいろいろ研究して新しいデザインや模様を、みなさんに喜んでいただいたり、楽しんでいただけるように、絶やさないようにと思っております」

■「やしょうま」の起源や分布

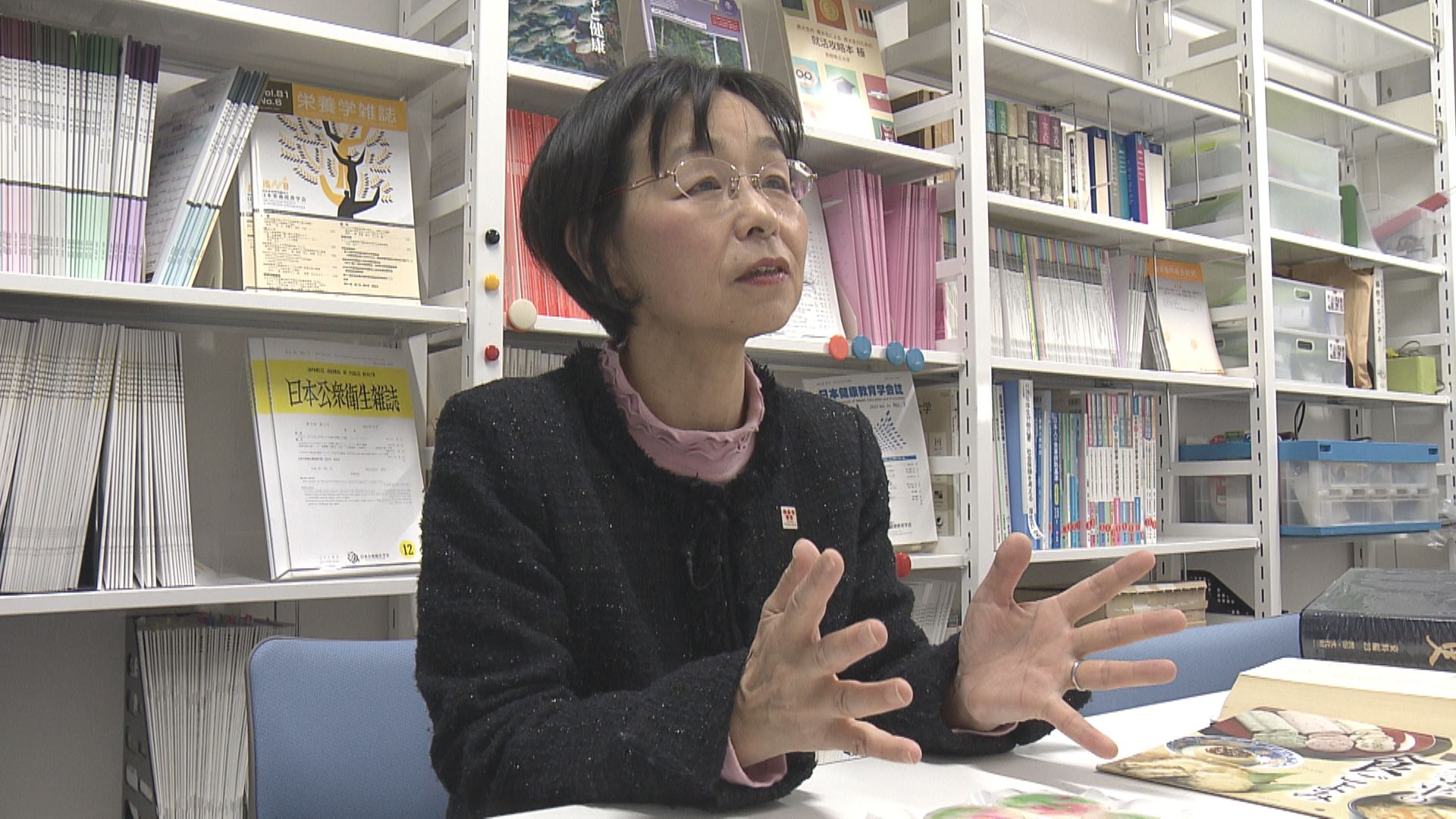

長野県立大学・中沢弥子教授

お供え物ということで「おやき」や「ニラせんべい」などの「粉もの」とは趣が異なる「やしょうま」。

食文化に詳しい長野県立大学の中沢教授に起源や分布を聞きました。

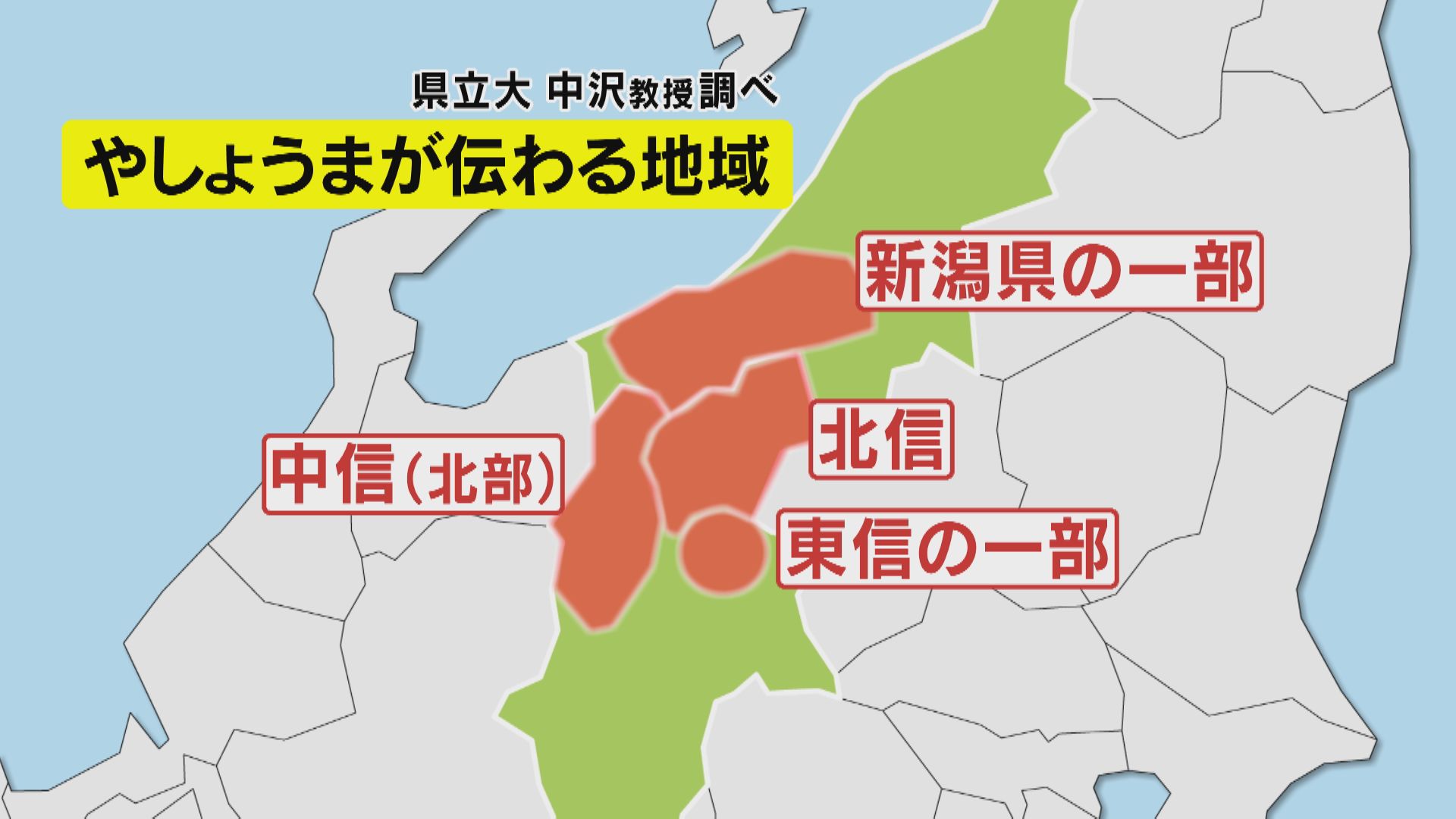

長野県の北部や新潟県に伝わる

長野県立大学・中沢弥子教授:

「江戸時代初期やその前くらいから食べられていたのではないかといわれています。うかがった話では、やしょうまは、お寺で作って子どもたちに配っていたと。似た形で米の粉の団子を食されているというのは、長野県の北信や中信の北部、東信の一部まで伝えられているように思います」

作る家庭は減っているということですが、今は和菓子店やスーパーで購入でき、食文化として受け継がれています。

■県最北の栄村では「みみだんご」

栄村ではー

最北の栄村でもー。

栄小学校の給食。児童がほおばっているのはー。

児童

6年生:

「(何食べてるの?)青のり味の“みみだんご”です。めっちゃおいしいです」

1年生:

「(みみだんご好きですか?)好き」

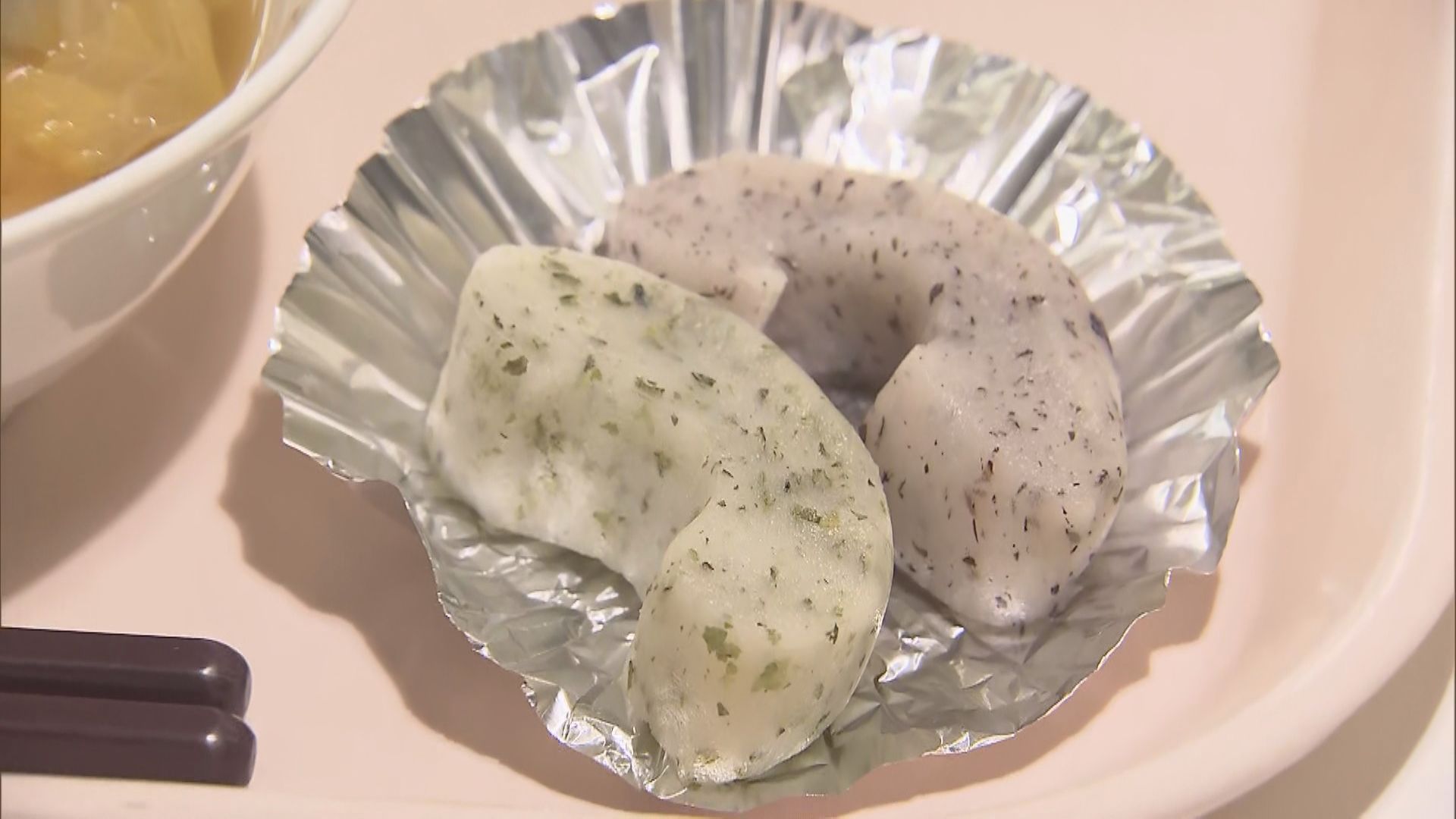

みみだんご(栄村での呼び名)

栄村では、「やしょうま」ではなく「みみだんご」と呼ばれ親しまれてきました。

作り方もやや異なります。米粉を使うのは同じですが、砂糖と塩の他に青のりやしそを混ぜて作られています。

耳の形をしているのは、「お釈迦様に人々の声を聞いてもらうため」などという言い伝えがあるということです。

みみだんご給食

伝統の味を大切にしようと小学校では少なくとも25年ほど前から、毎年2月15日に「みみだんご」を給食で食べています。

子どもたちが喜ぶ様子はその昔、寺で配っていたころと変わりません。

坂井郷土食研究会が作る「やしょうま」

「やしょうま」に「みみだんご」。

便利で食が豊かになった現代も素朴な味が守られています。

長野県立大学・中沢弥子教授:

「やはり(行事食)そういったものを大事にするという長野県の県民性が大きいと思う。おいしく作る技術、あと美しく作る、この時期にそういったものを作って食べて食を豊かにされている」