空港などでインタビュー

長崎県から:

「『ぼけたリンゴ』?聞いたことないです」

兵庫県から:

「(聞いたことは?)ないです。大阪の『ボケる』とはまた違いますね(笑)」

群馬県から:

「(そのリンゴ『ぼけて』ますか?)…わかんないです。『ぼけてる』?ぼけてないと思いますけど。(『ぼけてる』の意味分かりますか?)わからないです」

「ぼける」という表現を使わないようです。

でも、北海道、青森の人はー

北海道から来た人は『ぼける』を使う

しかし、北海道の女性に話を聞くとー

北海道から:

「(そのリンゴ『ぼけて』ますか?)ぼけてません。(『ぼける』って表現、わかります?)わかりますよ。全然大丈夫、シャキシャキです。シャキシャキ感がなくて、張りがないみたいなことを『ぼけたリンゴ』と言います」

青森県りんご協会・櫻庭佑人さん

全国一の産地・青森県の生産者団体にも話を聞きました。

青森県りんご協会・櫻庭佑人さん:

「青森の方でも『リンゴがぼける』という表現はけっこう使われていると思う。私の親もリンゴを作っていて、『このリンゴ、ぼけているな』と使うので、リンゴ農家の子どもとかに浸透しているのかなと」

長野県内の「方言」かと思って調査するとー

上田女子短期大学・大橋敦夫教授

「ぼける」という表現を使う地域と使わない地域。

実はこれを30年ほど前に調べた研究者がいます。上田女子短期大学の大橋敦夫教授です。

上田女子短期大学・大橋敦夫教授:

「共通語と同じ形だけど、意味とか使い方がちょっと珍しい、その地域独特という表現は方言辞典にも載っていない。長野県の特有の気づかれにくい『方言』として、浮かび上がらせられるかと思ったら、『お仲間』がたくさんいた」

東日本と西日本で差 「産地であれば理解される語形」

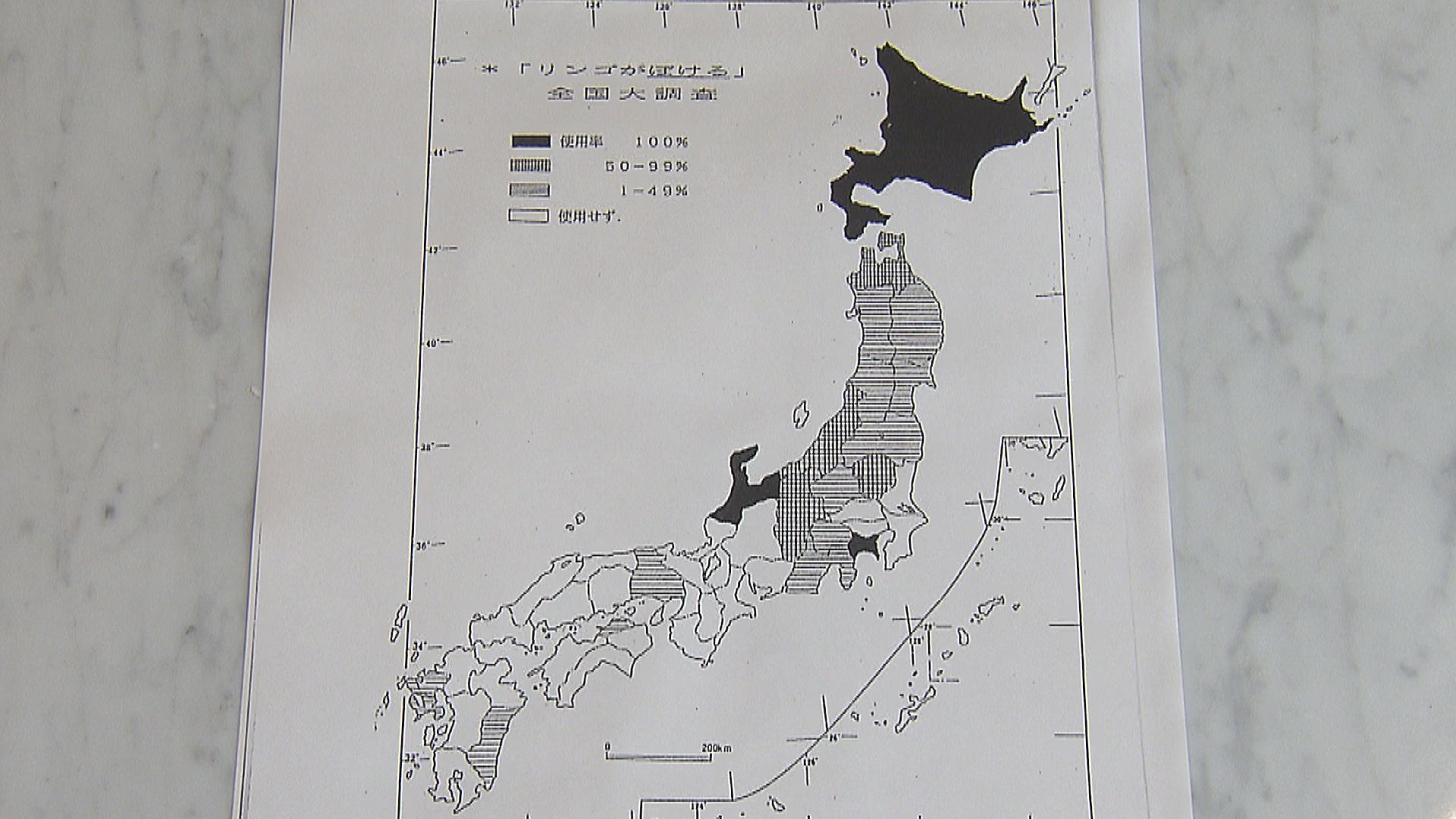

1995年、全国のJA関係者などにアンケート

全国のJA関係者などにアンケートをしたところ、ばらつきはありますが、リンゴの産地が多い、あるいは産地と近い東日本で多く使われ、西日本ではほとんど使われていないことがわかりました。

『ぼける』には、ぼんやりした状態・鈍った状態を表わす意味があります。食べる機会が多い産地ほど『食感の変化』に気づきやすく、近しい言葉を使うようになったのかもしれません。

上田女子短期大学・大橋敦夫教授:

「産地であればあるほど、それなりにリンゴへの親しみがあり、おそらく産地の方であれば、普通に使うし、理解される語形だと思って間違いない」