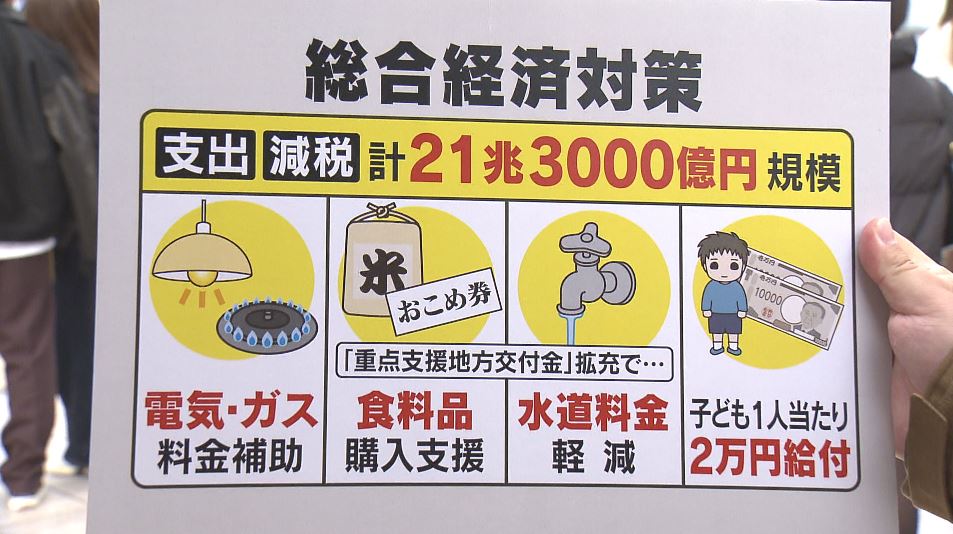

総合経済政策

高市政権は11月21日、電気・ガス料金の補助や子育て応援手当などを盛り込んだ、21兆3000億円規模の経済対策を閣議決定しました。私たちの暮らしにも直結する今回の対策、街の人はどう受け止めているのでしょうか。

11月21日に閣議決定した高市政権として初めてとなる経済対策。ガソリン税の暫定税率の廃止など減税分と合わせて約21兆3000億円規模となります。

生活に直結する家計への支援策としては、電気・ガス料金の補助を2026年1月から3月までの3カ月間で、標準の1世帯当たり合計7000円程度行います。

自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」を拡充し、自治体が「おこめ券」などで1人あたり3000円程度の食料品支援を行えるようにします。

このほか、子育て応援手当として子ども1人あたり2万円の給付も盛り込まれました。

街の人はどう受け止めているのでしょうか。

須坂市(30代):

「電気、ガス、水道は絶対にかかるお金なので、ここが減るのはありがたい」

長野市(60代):

「電気もガスも食料品も、みんなうれしいよね、みんな使うんだから。灯油(の補助)もあればいいね」

松本市(50代):

「冬の間は、暖房費がかかるので、電気代は安いとうれしい。エアコン、こたつ、お風呂もそうだし、ありがたい」

値上がりが続く電気・ガス料金の補助には歓迎の声が多く集まりました。

一方、賛否が分かれたのが子育て応援手当です。児童手当の枠組みを活用し、高校生年代までが対象で、所得制限はありません。

松本市(40代):

「率直にありがたい。子どもも2人いるので2万円の給付が増えるのはありがたい。一時的なものでなくて、継続的に給付をやってもらえたら、さらにありがたい」

松本市(40代):

「物価がどんどん上がっているじゃないですか。だから、援助していただけるならいいな。現金給付のほうが、自分の使いたいところに使える」

長野市(70代):

「不公平感があると思うんです。子どもいない人もいるし、いても一番お金かかるのは大学入ってからです。大学の授業料をただにしてほしいです」

安曇野市(50代):

「ちょっと不公平感はありますけど、本当は所得税とか社会保険料とか下げてくれればうれしい」

松本市(50代):

「給付だと一時しのぎなので、そうでない方法がいいかなと。反対ではないけど、あまり効果はないかな」

大型の経済対策は私たちの暮らしにどう影響するのでしょうか。