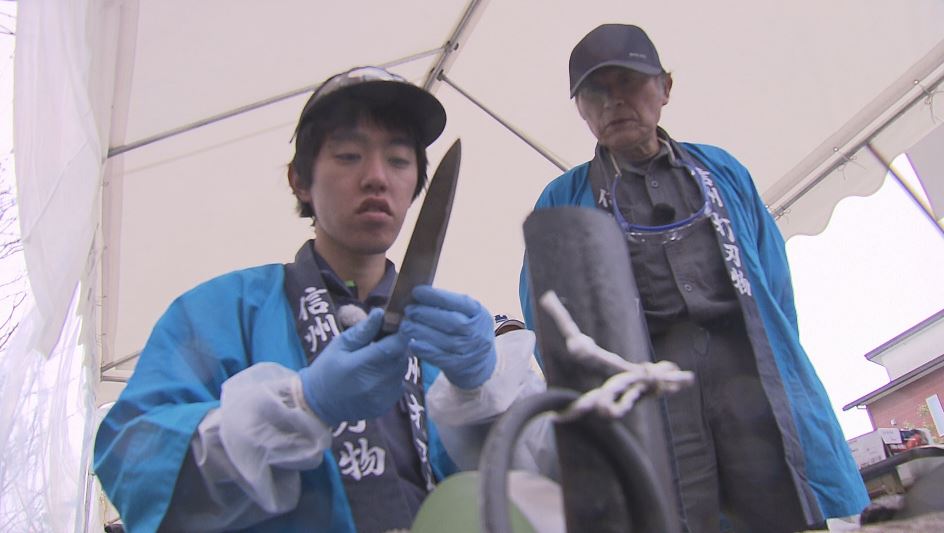

打刃物職人を目指して修業中の大木島蓮さん(19)

特集は19歳の職人の卵です。国の伝統工芸に指定されている長野県信濃町の「信州打刃物」。2024年、60年ぶりに「新弟子」が入りました。修業を始めて1年。先日、「刃物研ぎ」の出張サービスに参加し初めての「仕事」をこなしました。

■“信州打刃物”職人目指し修業中

“信州打刃物”職人目指し修業中・大木島蓮さん(19)

真っ赤に熱せられた鋼に金槌を打ち付ける若者。松川町出身の大木島蓮さん19歳です。

2024年、高校卒業後、すぐに地域おこし協力隊員として信濃町に移り住み、打刃物職人を目指して修業しています。

“信州打刃物”職人目指し修業中・大木島蓮さん(19):

「自分で夢だったことをやっているので、満足いくところまでやりたい」

“師匠”石田俊雄さん(74)

師匠は石田俊雄さん(74)。この道60年、「伝統工芸士」にも登録されています。

“師匠”石田俊雄さん(74):

「日に日に変わってくるのは実際。でも苦手もあるらしくて、それはまた厳しくやろうと思って」

この日は2人で「鎌」を作りました。

■「打刃物の里」信濃町

「信州打刃物」

信濃町は「打刃物」の里。およそ470年前、川中島の合戦の際に刀剣や武具を製造・修理する刀鍛冶が移り住んだのがルーツとされています。

その後、冬場の手仕事として定着し、鎌や包丁が作られてきました。それが「信州打刃物」です。

大木島さんは60年ぶりともいわれる期待の「新弟子」です。

■アニメをきっかけに職人の道へ

炉の中で真っ赤に熱せられた鋼(鎌作りの21ある工程の一つ)

アニメの主人公が使う武器の「鎌」をきっかけに鍛冶の仕事に興味を持った大木島さん。「刃物」の作り方などを学ぶため工業高校に進みました。高校3年生の時に課題研究で包丁を製作。その過程で、「信州打刃物」を知りました。

そして、深刻な課題を抱えていることにも気付きました。

大木島さん:

「(職人の)人数も少なくて、もしかしたらなくなってしまうかもしれないっていうのを調べる時にわかったので、打刃物をやろうっていう形になりました」

信濃町の打刃物職人は、40年ほど前は60人以上いましたが、今は石田さんを含め5人のみ。弟子は入って来ず、74歳の石田さんが最年少です。

“師匠”石田俊雄さん(74):

「ここの集落は昔相当(鍛冶屋が)あった、周りほとんどそうだったね。今5人しかいないんですわ、職人たるものね。ちょっと残念だね、寂しい」