柴犬

きょう4月8日は語呂合わせから柴犬の愛好家たちの間で「柴(しば)の日」と呼ばれ浸透しています。世界中で人気が高まっていますが、現在の「柴犬」のルーツは、実は信州にあるともいわれています。その歴史を取材しました。

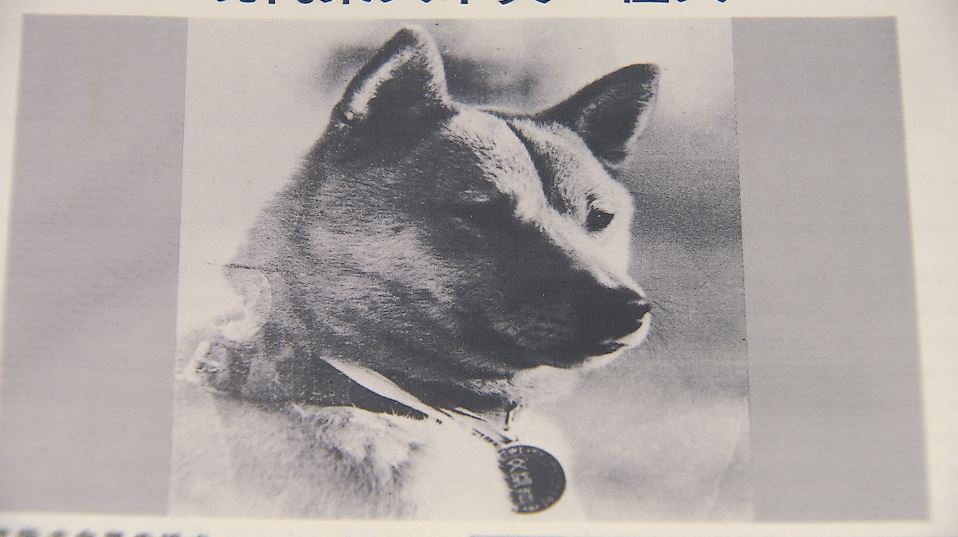

■小布施町で飼われていた「中」

柴犬「中」

三角の耳に、つぶらな目、引き締まった口元。NBSみんなの信州の看板コーナー「わが家のあいどる」でも応募が多い「柴犬」。

その愛くるしさから日本だけでなく海外でも人気が高まっています。今、世界中で飼育されていますが、そのルーツは、実は信州にあるともいわれています。

戦後、長野県小布施町で飼われていた雄の「中」です。現在の柴犬のほとんどに「中」の血が流れているということです。

田中達夫さん:

「『中』を見たときぞっとしたくらい素晴らしい犬だと思った」

日本犬保存会会員で佐久市に住む田中達夫さん(91)。75年ほど前に初めて「中」を見た印象を今でも鮮明に覚えています。

田中達夫さん:

「かわいいというより威厳がありすぎて手が出せなかった」

威厳があったという「中」。なぜ、現在の柴犬の「先祖」なのでしょうか?

■「中」は1948年に生まれる

柴犬「石」(日本犬保存会提供)

日本犬保存会によりますと、「柴犬」は昔から日本にいた小型犬です。明治の初め、洋犬が日本にも来て交配が進むと、日本固有の犬を保存しようという動きが広まり、1936(昭和11)年に国の天然記念物に指定されました。

しかし、戦中・戦後の食糧難の時代、コメなどを食べる犬は「ぜいたく品」と言われ、多くが殺処分されます。戦後、良質な「柴犬」は数匹まで減ったといわれています。

そんな時代でも島根県で生まれた良質な雄の「石」の血筋は生き残っていました。「石」のひ孫として戦後まもない1948年に生まれたのが「中」です。

■「全国展覧会」で総合1位に

日本犬保存会会員・田中達夫さん

「中」を手に入れ飼育していたのが小布施町の樋田秀男さん(1989年87歳で死去)です。愛犬家だった樋田さんは鮮魚店を営みながら「中」を愛情深く育てました。

そして、1949年、日本犬の良質さなどを競う「全国展覧会」で「中」は総合1位を受賞します。

田中達夫さん:

「最初は興味心でどんな犬か見に行って、びっくりして、それから病みつきになって」

日本犬保存会会員の田中達夫さんが初めて「中」を見たのもこの頃です。当時、学生で須坂市に住んでいた田中さんは「中」に魅せられ、その後、月3回ほど自転車で通いました。樋田さんも毎回、快く「中」を見せてくれたそうです。

田中達夫さん:

「(樋田さんは)色々と犬のいいところを教えてくれました。人に迷惑をかけないように犬は飼わないといけないよと言っていた。愛情を注ぐと、犬はちゃんと応えてくれますよと」