■町の打ち刃物職人の最年少は74歳

石田俊雄さん

信濃町の打刃物職人は40年ほど前は60人以上いましたが、今は石田さんを含め5人。役場によると高齢化も進み実は74歳の石田さんが最年少です。

“師匠”石田俊雄さん(74):

「ここの集落は昔、相当(鍛冶屋が)あった、周りほとんどそうだったね。朝になれば向槌といって、刀匠でいえばお弟子さんみたいに、でかい槌やってんね、あんな音がよく聞けた。今5人しかいないんですわ、職人たるものね。ちょっと残念だね、寂しい」

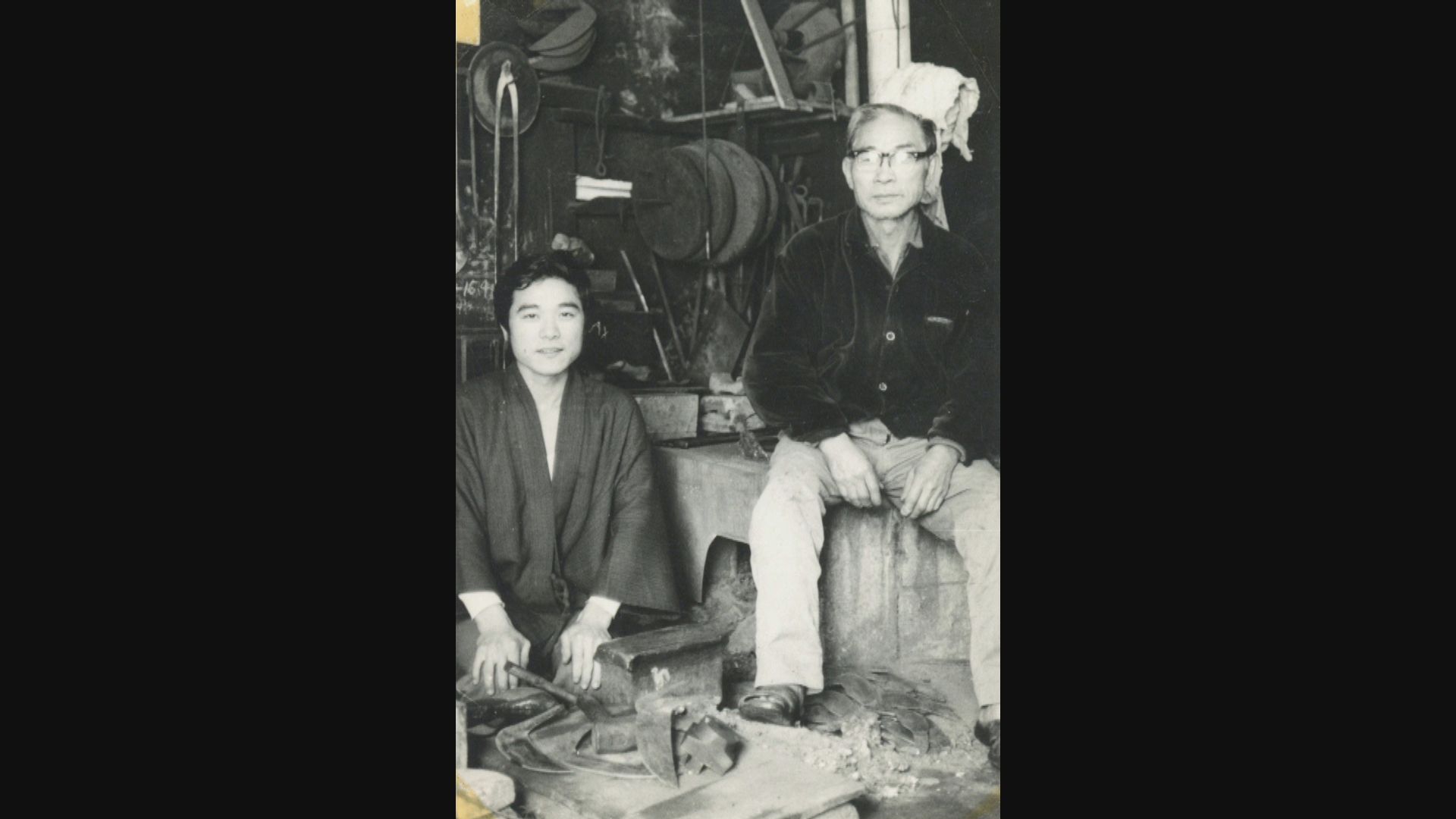

石田さんと父・春亀さん(提供:石田さん)

石田さんは中学卒業後、家業の「打刃物」の道へ。父・春亀さんから技を受け継ぎました。

“師匠”石田俊雄さん(74):

「(当時の思い出は)怒られたのしかない、今みたいに教え方って、そういうふうに教えてもらったの一回もない。怒られてさ、ダメ、ダメとか言われたって何がダメかわからないし」

その石田さんにこの春、初めての弟子ができたのです。

■工場で炉の準備から鎌作り

利器材を火にかける

11月15日―。

大木島蓮さん(18):

「おはようございます」

町内で一人暮らしをしている大木島さん。毎朝、車で工場へ。

大木島蓮さん(18):

「まだ雪をこっちに来てからは見ていないので、初めての雪になる。地元(松川町)とは勝手も違うと思うので不安」

工場に着くとまず炉の準備。炭とコークスを入れて火をつけます。

大木島蓮さん(18):

「8月9月あたりからようやく(この準備も)習慣みたいになった」

炉が温まったら鋼と鉄を合わせた刃物の素「利器材」を火にかけます。

鎌作り

修業は道具の名前や使い方を学ぶことから始まりました。

今は、石田さんの親戚の工場を借りて実際に鎌作り。この日は21ある工程の4つ目、利器材を鎌の形にしていく「広げ」に取り組みました。

大木島蓮さん(18):

「自分の手でも熱さえあれば曲がったりするので楽しい」

■師匠が「信州鎌」の作り方指導

信州鎌の作り方を指導

石田さんが訪れ、指導が始まりました。自身が受けた時とは違い、やさしく丁寧です。

“師匠”石田俊雄さん(74):

「2つばかりトントンと常に頂点に向かって平行にやるように」