サッカークラブの練習(10月15日)

特集は部活動の「地域移行」です。「地域移行」とは少子化などを背景に中学校の部活動を地域のクラブ・団体に移す取り組み。最大の課題は「受け皿」づくりです。その解決策の一つとして長野日大学園が「受け皿」を用意する会社を設立しました。私立の学校法人では全国初のケースです。既に始まっている活動の様子を取材しました。

■長野日大が会社つくりクラブ運営

市内6つの中学校の生徒がメンバー

サッカークラブの練習に励む中学生たち。さまざまな中学校の生徒がメンバーとなっています。

中学生:

「(何中学校?)長野日本大学中学校です」

「東北中です」

「三陽中です」

クラブの名は「NFC.Brillar(ブリジャール)」。現在、市内6つの中学校の27人が所属しています。

長野日本大学学園(長野市)

一見、普通のサッカークラブですが、実は「株式会社」が運営しています。

社名は「日大ラボ」。設立したのは長野市で幼稚園、小・中学校、高校を運営する長野日大学園です。

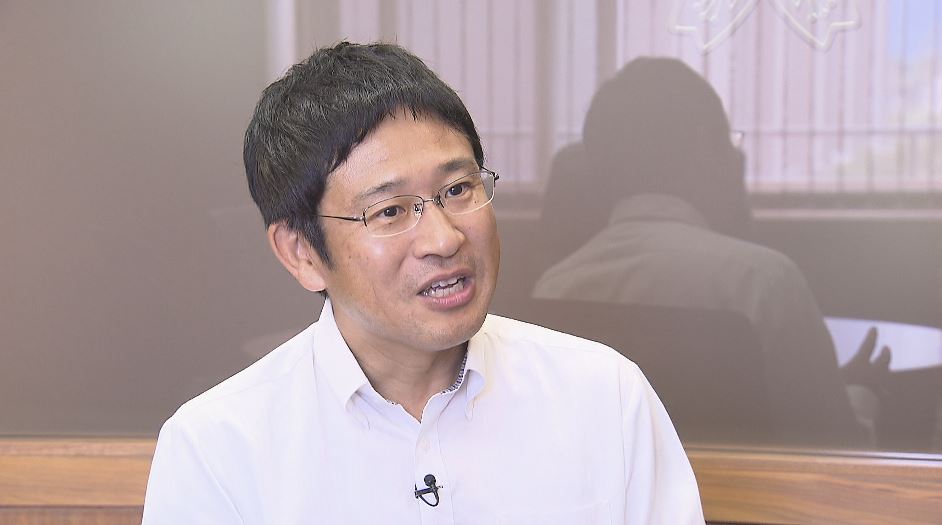

長野日本大学中学校・添谷芳久校長

なぜ、長野日大が会社をつくってクラブを運営するのでしょうか。

長野日大学中学校・添谷芳久校長:

「他校の生徒も巻き込んで、地域貢献という形で一緒に活動していけばお互いの生徒にとって相乗効果になるのではないか。地域も盛り上がるんじゃないかと思い、会社を立ち上げた」

■設立の背景に部活動の「地域移行」

資料

設立の背景にあるのは部活動の「地域移行」です。「地域移行」は中学校の部活動を地域のクラブ・団体に移す取り組み。少子化で学校ごとの維持が困難になっていることへの対応や働き過ぎといわれる教員の負担軽減が目的です。

政府は2023年度からの3年間を「改革推進期間」として可能なところから地域に移すよう促し、県内でも、複数の学校で合同チームをつくるなどの「地域化」を図る動きがあります。

■「受け皿」づくりが大きな課題

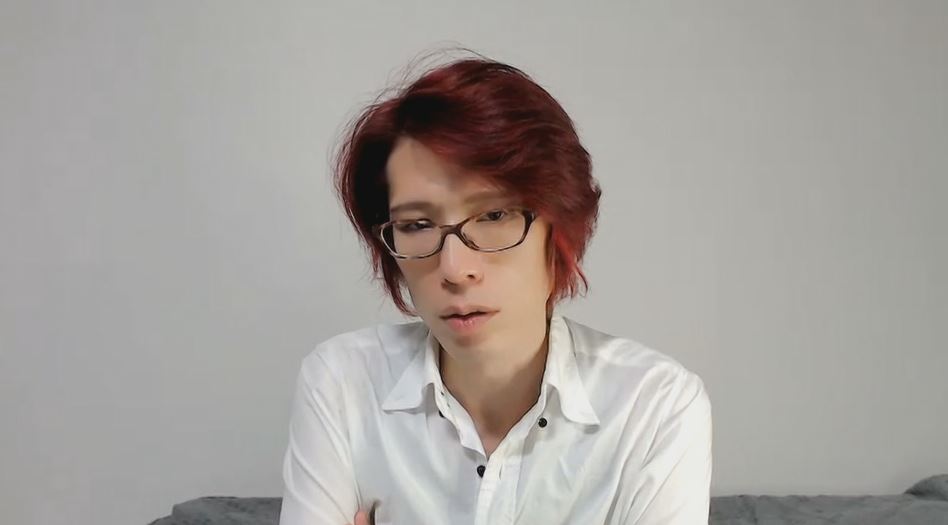

名古屋大学・内田良教授

しかし、自治体や地域によって進捗にばらつきがあるのが現状です。

教育問題に詳しい名古屋大学の内田良教授。特に地方では「地域移行」の受け皿づくりが大きな課題だと指摘します。

名古屋大学・内田良教授:

「どうやって人を集めるのか、どう予算を確保していくのかが全国的に課題。学校がやらないと言った途端に子どもの行き場がなくなる、活動の場所がなくなっていく」

そこで動いたのが長野日大学園。9月、「地域移行」を支援する「日大ラボ」を設立しました。

長野日本大学中学校・添谷芳久校長:

「やりたい人がアクセスできる開かれた環境にしていきたい」