特集は、創刊50年迎えたフリーペーパーの「ながの情報」です。実は日本初の「タウン情報誌」としてスタート。形は変わりましたが、今も地域で親しまれています。歴史と誌面作りの舞台裏を取材しました。

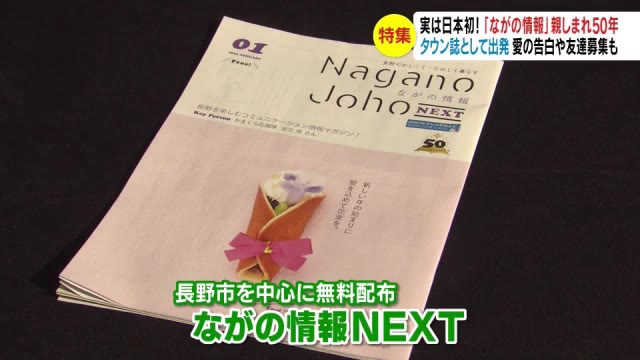

次々と印刷されていくページ。出来上がったのは、長野市を中心に無料で配布されている「ながの情報」です。各種イベントやオープンした店など、地域の情報を掲載。毎月15日、店先などで配布されています。

60代の愛読者:

「(何年前から読んでる?)40年くらい前ですかね。新しいお店の情報とか載っているので参考にして、行ってみようかというのが楽しみ」

長野駅前のながの東急百貨店では、毎月400部ほどを置いていますが、2、3日でなくなるそうです。

その「ながの情報」が創刊50年の節目を迎えたということで、発行している印刷会社のカシヨを訪ねました。

カシヨ七代目・清水与助会長:

「日本にそれまでになかったスタイルの情報発信源という形で創刊された」

「市内サテンマップ」(1973年)、「長野電鉄地下鉄開通ルポ」(1981年)、「オリンピックの観戦スタイル」(1998年)など、地域の情報を詰め込んだ「ながの情報」。実は日本初の「タウン情報誌」で、50年間で600号も刊行されています。

発案者は現会長の父・六代目の清水栄一さんです。きっかけは…。

カシヨ七代目・清水与助会長:

「3カ月ほど会社に休みを取ってヨーロッパに出かけた。ホテルに泊まったとき『THIS WEEK』、町の情報誌が置いてありまして」

デンマークのコペンハーゲンでタウン情報誌を見つけ感銘を受けた栄一さん。帰国後、すぐにプロジェクトチームをつくり、1972年に「創刊準備号」を出しました。日本も豊かになり「これからは情報の時代だ」という考えがあったと言います。

カシヨ七代目・清水与助会長:

「街のイベント情報とか映画が今、何やっているかという情報は、非常に有効に活用してもらえる時代になったのではないかと『ながの情報』を始めてみようと」

翌年、正式に創刊。しかし、まだなじみが薄かったためか苦戦を強いられました。

ところが80年代に入ると部数が一気に伸びました。その要因となったのが、ハガキなどによる読者投稿のコーナー。情報を提供するだけでなく、読者からも受け付け「コミュニケーションの場」にしたのです。こちらの女性は、その頃からの愛読者です。

60代(愛読歴40年以上):

「(投稿したことは?)あります。『売ります・買います』みたいなコーナーがあって、レコードか何かに投稿して買ってもらったことがある」

1981年の「読者投稿コーナー ゆずります・ゆずってほしい」

(読者投稿コーナー「ゆずります、ゆずってほしい」より)

『カーペンターズの2枚組みLPを1500円でゆずります』

漫画やレコードなど、さまざまなものが誌面を介してやり取りされていました。

その他にも…

(読者投稿コーナー「あなたに夢中」より)

『愛しいあなた、お元気でいらっしゃいますか?会うたびにせつなくて、別れは苦しくて…。毎日あなたのことばかり、想いすぎているくらい、BREATHLESS LOVE』

好きな人へのメッセージや愛の告白を掲載するコーナーや友達募集のコーナーも。

(読者投稿コーナー「連絡ください」より)

『お友達募集。他県から越してきたばかりの私と遊んでください。プリクラか写真同封でお願いします』

今では考えられませんが、住所や電話番号が記載されていました。

こちらの女性は…

50代(愛読歴30年以上):

「リンゴのキャラクターとおやきのキャラクターがあって、その名前を募集してたんですけど」

こちらが実際の記事。表紙に登場するキャラクターの愛称を考えて送ったところ…

50代(愛読歴30年以上):

「『リンゴのりんちゃん』ってかわいいなって応募したら採用になったんです。まさか採用されるとは思わなくて」

まだインターネットが普及していなかった時代。「ながの情報」は、コミュニケーションツールの一つになっていました。

カシヨ七代目・清水与助会長:

「若い方が需要を持っていて、必要とされている部分が非常に大きかった。情報面での一定の役割を担っていたんではないかと思います」

しかし、1990年代に入ると…。

カシヨ七代目・清水与助会長:

「携帯端末の普及につれて、情報そのものが無料化していく。その中で有料誌としての存在価値、情報誌としての存在価値が薄らいできた」

インターネットに情報が溢れ、電子メールやSNSが普及。「ながの情報」は存在価値を問われました。

カシヨ七代目・清水与助会長:

「先代が一生懸命つくってきたものを、私の代で消したくなかった」

そこで、2005年「フリーペーパー」として再スタート。2017年には、より地域に寄り添った情報を伝える「ながの情報NEXT」にリニューアルしました。

2018年から、かじ取りを任されているのは奥山哲社長(50)です。

カシヨ・奥山哲社長:

「紙媒体って更新ができない情報価値があるので、だからこそ情報に責任が問われる。何かできること、新しくできることは何だろうという気持ちにかき立てられた」

外部に委託することもあった企画・製作を「社内」にシフトし、現在、担当者7人で作り上げています。

12月1日、長野市―。

カシヨ・竹村晃恵ディレクター:

「きょうはお時間いただき、ありがとうございます。先日のマルシェはお疲れさまでした。いかがでしたか…」

この日は日本郵政が手がけるトマトと市内のパン店のコラボ商品を取材。誌面には情報だけでなく、こうした取材の「結果」が反映されます。

カシヨ・竹村晃恵ディレクター:

「単にできましたということではなく、その裏側にあるストーリーを伝えることが私たちの役目だと思っているので、そのあたりを聞くことができてよかった」

ディレクターが原稿を書き、デザイナーが写真の配置などを考え、記事化。その後、サイズや色合いをチェック。こうして出来上がった「ながの情報」は、長野市を中心に30カ所以上で配布されています。

50代(愛読歴30年以上):

「今、50周年なので100年、200年続けてもらえればと思います」

親しまれて半世紀。フリーペーパーになっても地域密着の姿勢は変わっていません。

カシヨ・奥山哲社長:

「(地域住民の)接点をつくることで、新しく再生できたり、より活性化できる。地域プロモーションに対して『ながの情報NEXT』が、できることが見えてくるのかな」

次々と印刷されていくページ。出来上がったのは、長野市を中心に無料で配布されている「ながの情報」です。各種イベントやオープンした店など、地域の情報を掲載。毎月15日、店先などで配布されています。

60代の愛読者:

「(何年前から読んでる?)40年くらい前ですかね。新しいお店の情報とか載っているので参考にして、行ってみようかというのが楽しみ」

長野駅前のながの東急百貨店では、毎月400部ほどを置いていますが、2、3日でなくなるそうです。

その「ながの情報」が創刊50年の節目を迎えたということで、発行している印刷会社のカシヨを訪ねました。

カシヨ七代目・清水与助会長:

「日本にそれまでになかったスタイルの情報発信源という形で創刊された」

「市内サテンマップ」(1973年)、「長野電鉄地下鉄開通ルポ」(1981年)、「オリンピックの観戦スタイル」(1998年)など、地域の情報を詰め込んだ「ながの情報」。実は日本初の「タウン情報誌」で、50年間で600号も刊行されています。

発案者は現会長の父・六代目の清水栄一さんです。きっかけは…。

カシヨ七代目・清水与助会長:

「3カ月ほど会社に休みを取ってヨーロッパに出かけた。ホテルに泊まったとき『THIS WEEK』、町の情報誌が置いてありまして」

デンマークのコペンハーゲンでタウン情報誌を見つけ感銘を受けた栄一さん。帰国後、すぐにプロジェクトチームをつくり、1972年に「創刊準備号」を出しました。日本も豊かになり「これからは情報の時代だ」という考えがあったと言います。

カシヨ七代目・清水与助会長:

「街のイベント情報とか映画が今、何やっているかという情報は、非常に有効に活用してもらえる時代になったのではないかと『ながの情報』を始めてみようと」

翌年、正式に創刊。しかし、まだなじみが薄かったためか苦戦を強いられました。

ところが80年代に入ると部数が一気に伸びました。その要因となったのが、ハガキなどによる読者投稿のコーナー。情報を提供するだけでなく、読者からも受け付け「コミュニケーションの場」にしたのです。こちらの女性は、その頃からの愛読者です。

60代(愛読歴40年以上):

「(投稿したことは?)あります。『売ります・買います』みたいなコーナーがあって、レコードか何かに投稿して買ってもらったことがある」

1981年の「読者投稿コーナー ゆずります・ゆずってほしい」

(読者投稿コーナー「ゆずります、ゆずってほしい」より)

『カーペンターズの2枚組みLPを1500円でゆずります』

漫画やレコードなど、さまざまなものが誌面を介してやり取りされていました。

その他にも…

(読者投稿コーナー「あなたに夢中」より)

『愛しいあなた、お元気でいらっしゃいますか?会うたびにせつなくて、別れは苦しくて…。毎日あなたのことばかり、想いすぎているくらい、BREATHLESS LOVE』

好きな人へのメッセージや愛の告白を掲載するコーナーや友達募集のコーナーも。

(読者投稿コーナー「連絡ください」より)

『お友達募集。他県から越してきたばかりの私と遊んでください。プリクラか写真同封でお願いします』

今では考えられませんが、住所や電話番号が記載されていました。

こちらの女性は…

50代(愛読歴30年以上):

「リンゴのキャラクターとおやきのキャラクターがあって、その名前を募集してたんですけど」

こちらが実際の記事。表紙に登場するキャラクターの愛称を考えて送ったところ…

50代(愛読歴30年以上):

「『リンゴのりんちゃん』ってかわいいなって応募したら採用になったんです。まさか採用されるとは思わなくて」

まだインターネットが普及していなかった時代。「ながの情報」は、コミュニケーションツールの一つになっていました。

カシヨ七代目・清水与助会長:

「若い方が需要を持っていて、必要とされている部分が非常に大きかった。情報面での一定の役割を担っていたんではないかと思います」

しかし、1990年代に入ると…。

カシヨ七代目・清水与助会長:

「携帯端末の普及につれて、情報そのものが無料化していく。その中で有料誌としての存在価値、情報誌としての存在価値が薄らいできた」

インターネットに情報が溢れ、電子メールやSNSが普及。「ながの情報」は存在価値を問われました。

カシヨ七代目・清水与助会長:

「先代が一生懸命つくってきたものを、私の代で消したくなかった」

そこで、2005年「フリーペーパー」として再スタート。2017年には、より地域に寄り添った情報を伝える「ながの情報NEXT」にリニューアルしました。

2018年から、かじ取りを任されているのは奥山哲社長(50)です。

カシヨ・奥山哲社長:

「紙媒体って更新ができない情報価値があるので、だからこそ情報に責任が問われる。何かできること、新しくできることは何だろうという気持ちにかき立てられた」

外部に委託することもあった企画・製作を「社内」にシフトし、現在、担当者7人で作り上げています。

12月1日、長野市―。

カシヨ・竹村晃恵ディレクター:

「きょうはお時間いただき、ありがとうございます。先日のマルシェはお疲れさまでした。いかがでしたか…」

この日は日本郵政が手がけるトマトと市内のパン店のコラボ商品を取材。誌面には情報だけでなく、こうした取材の「結果」が反映されます。

カシヨ・竹村晃恵ディレクター:

「単にできましたということではなく、その裏側にあるストーリーを伝えることが私たちの役目だと思っているので、そのあたりを聞くことができてよかった」

ディレクターが原稿を書き、デザイナーが写真の配置などを考え、記事化。その後、サイズや色合いをチェック。こうして出来上がった「ながの情報」は、長野市を中心に30カ所以上で配布されています。

50代(愛読歴30年以上):

「今、50周年なので100年、200年続けてもらえればと思います」

親しまれて半世紀。フリーペーパーになっても地域密着の姿勢は変わっていません。

カシヨ・奥山哲社長:

「(地域住民の)接点をつくることで、新しく再生できたり、より活性化できる。地域プロモーションに対して『ながの情報NEXT』が、できることが見えてくるのかな」