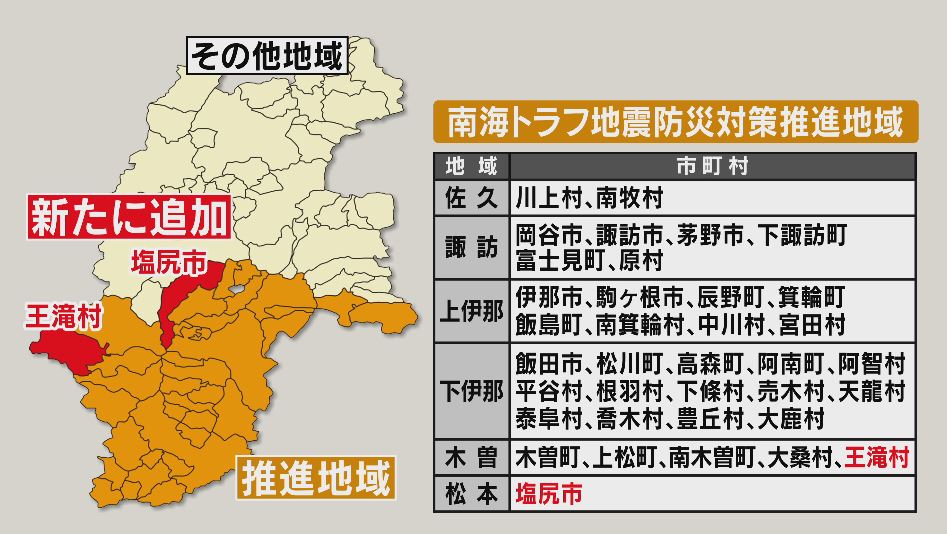

南海トラフ地震防災対策推進地域

「防災の日」に合わせ、長野県塩尻市で8月31日、巨大地震を想定した訓練が行われました。市は、南海トラフ地震の「防災対策推進地域」に新たに追加され、市民も防災や減災への意識を強くしていました。

8月31日、塩尻市の塩尻中学校で行われた訓練。地域住民や市職員、警察、消防など400人余りが参加しました。

訓練は、糸魚川‐静岡構造線断層帯を震源とする地震が発生し、市内で最大震度6強を観測。家屋の倒壊や土砂崩落などが相次ぎ、死者やけが人が多数出ているとの想定で行われました。

消防局の職員:

「倒れている人を発見したら意識の確認をします。1回目は小さい声でも大丈夫ですが、2、3回目からは声量を変えて言うように」

参加者:

「大丈夫ですか」

胸骨圧迫やAEDを使った訓練のほか、避難所で使うダンボールベッドの組み立てや、避難してきた人に振る舞う炊き出しなどの訓練も行われました。

参加者:

「普段こういうことを経験しておくと、いざという時に役に立つので、こういう機会はどんどん増やしてもらって、これからも参加したいと思い」

市の防災対策を巡っては、今年、大きな動きがありました。

九州から静岡にかけての太平洋側にあるプレート境界域を震源とする南海トラフ地震。2024年8月の宮崎県の日向灘を震源とする地震では、気象庁が初めて南海トラフ地震臨時情報の「巨大地震注意」を発表しました。

県内は震度6弱以上の揺れが想定される34市町村が「防災対策推進地域」に指定されていましたが、今年7月の政府の会議で、新たに塩尻市と王滝村も追加されました。

指定を受けて市は、避難経路や家具の固定、備蓄食料など、日頃から地震への備えを確認するよう呼びかけています。

参加者:

「塩尻市も(防災対策推進地域に)指定されたことで、こういう訓練でそういった(防災)意識も高まってきます」

塩尻市危機管理課・今井厚士課長:

「(近い将来)大きな災害、地震が必ず来ると思って、われわれも市民の方にも準備をしていただかないといけない」