特集は「節約術」です。2022年12月の長野市の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数は105.3で、前の年の同じ月より5.0%上昇しました。なかでも光熱・水道は20.2%、生鮮食品を除く食料も7.9%上昇しています。物価高から暮らしを守るには…。家庭でできる工夫・節約を長く実践している長野市の女性グループに聞きました。

円安やウクライナ情勢などを背景に続く物価高。街の人に生活への影響を聞きました。

20代会社員:

「食費が上がって苦しい、お給料上がっていないので。電気代も上がって、いいことがない」

10代高校生:

「ラーメン店が高くなった。1000円でも食べられない店が増えてきた」

長野経済研究所の去年10月の調査によりますと、9割の人が物価の上昇を感じ、支出が増えたという人もおよそ6割に上りました。

では、どのような工夫をしているのでしょうか。

30代会社経営:

「余計なものを買わないように小分けにして買うとか。本当に必要か考えるように」

20代会社員:

「アプリで(家計簿)つけています。どれくらい使ったかを意識するようになった」

30代夫婦:

「月額の食費を決めてあって、その中から使うようにしている。使いすぎないように」

支出をいかに抑えるかで多くの人が苦心しています。そこで、節約を長年、実践してきた皆さんの意見を聞いてみました。

長野友の会 家計リーダー・内山啓子さん:

「年末に車検があるので、予算は赤字かな。病気をしないように節約を心がけて暮らしたい」

こちらは主婦層向けの雑誌「婦人之友」の愛読者でつくる「長野友の会」のメンバー。衣食住に関するさまざまな知識を学んでいて、この日は去年1年間の家計簿のまとめと、今年1年の「方針」を発表し合いました。

友の会のメンバー(70代):

「電気・ガスがすごい値上がりになったから、(予算に対して)赤字になりました…」

友の会のメンバー(60代):

「(食費は)毎年多めだったけど、ギリギリまで抑えた」

メンバーの皆さんも物価高には苦労していましたが、家計の状況をきちんと把握していました。

実は全員、「家計簿」をつけています。これが節約の第一歩。

家計簿歴30年(60代):

「つけるようになると、自分がいかに食品などを無駄にしていたかというのが表れてくる」

家計簿歴30年以上(70代):

「ただただ節約するだけじゃなくて、使うところには使う。安心なんですよね。行く道を照らしてくれているのが家計簿」

家計簿をつける上で、大事なのが「予算」を立てること。学生時代から家計簿をつけている内山啓子さん(75)の家計簿を見せてもらうと、光熱費や住居費など費目ごとに1カ月の予算を決めていました。

総収入から税金や社会保険料、預貯金などを差し引いた額が、日々の暮らしに使える「純生活費」。その中で食費・光熱費など「費目」ごとに予算を立てると必要なものが明確になり、余計な買い物を抑えられるそうです。

夫と2人暮らしの内山さん。値上げを受けて、光熱費は去年より1000円ほど足すなどして年間の予算を立てました。

長野友の会 家計リーダー・内山啓子さん:

「予算を決めておけば、安心して使えるということですね。家族で話し合って、希望とか予定がわかれば、これぐらいのお金を使おうと(決められる)」

今はスマホで簡単につけられる家計簿アプリもあり、内山さんはまず出費の記録をつけることから始めてみてはと話します。

長野友の会 家計リーダー・内山啓子さん:

「記帳することによって『このくらい上がっている、だったらここを節約しよう』とか出てくる。(家計簿で)家計を見直して、生活をどうしていこうか見直しができることが一番いい」

続いて、メンバーの馬場美代子さん(69)が実践している節約術を紹介してもらいました。この日、買ってきた食材は野菜や肉、魚、乳製品など。

長野友の会・馬場美代子さん:

「夫と2人暮らしなので、これで3日分くらい」

馬場さんは買い物を最小限にする工夫をしています。

こちらは馬場さんが作った食材に関する表。厚生労働省の資料を基に、食材ごとに夫婦2人の1日当たりの「摂取目安量」を出し、そこから1回あたりに買う量や予算を決めています。

例えば、青菜の場合、夫婦2人の1日の目安は計120グラム。1回の買い物で2袋を買い、1カ月あたり1500円以内にしています。買う順番もこの表に従えば、無駄な出費が避けられるそうです。

長野友の会・馬場美代子さん:

「必要なものだけ先に買うと、目に見えて(かごの中が)たくさんだなとわかる。これは買えないなというのがはっきりしてくる。(予算の)枠がないと本当に好きなだけ買っているかもしれない」

食材を使い切るための工夫も。ネギやコマツナは、洗った後に切り分けて袋に入れて保存します。こうすると鮮度も保て、すぐに調理もできます。

ブロッコリーやホウレンソウなど傷みやすいものはゆでてから容器に移して保存。腐らせて無駄にすることが減るそうです。

長野友の会・馬場美代子さん:

「せっかく買った大事なものなので、新鮮なうちに無駄なくいただけるようにしたい。食べられる状態にしておけば、私ばかりじゃなく、家族も出して食べるのでいいと思う」

調理の工夫も。カボチャの煮物は、5分ほど煮立たせたら、火を止めて保温用の布「鍋帽子」をかぶせます。すると―

長野友の会・馬場美代子さん:

「夕飯のころにはしっかり火が通って食べられる。光熱費の節約になっていると思う」

最後に冷蔵庫の工夫。

長野友の会・馬場美代子さん:

「上はお菓子とかパン類、ここは漬物類。できるだけ置き場所を決めて使うと、自分で何があるかは一目でわかる」

置く場所を決めておくと、残りの量が把握しやすく、買い足しの目安になります。

冷凍庫は―

長野友の会・馬場美代子さん:

「重ねてしまうと何があるかわからなくなってしまうので。一目でわかるように名前をつけることと、大きさをそろえる」

何が入っているかわかりやすくすること。これも食材を使い切るためのポイントです。

家計簿や食材の下処理は手間がかかるため、おっくうになりがち。でも物価高が進む今、生活を守るには、そうした積み重ねが大事なようです。

長野友の会・馬場美代子さん:

「やってみると大したことはない。ひと手間のようですけど、意外と時間はそんなにかからないので、ちょっと思いついた時に始めてみてほしい」

円安やウクライナ情勢などを背景に続く物価高。街の人に生活への影響を聞きました。

20代会社員:

「食費が上がって苦しい、お給料上がっていないので。電気代も上がって、いいことがない」

10代高校生:

「ラーメン店が高くなった。1000円でも食べられない店が増えてきた」

長野経済研究所の去年10月の調査によりますと、9割の人が物価の上昇を感じ、支出が増えたという人もおよそ6割に上りました。

では、どのような工夫をしているのでしょうか。

30代会社経営:

「余計なものを買わないように小分けにして買うとか。本当に必要か考えるように」

20代会社員:

「アプリで(家計簿)つけています。どれくらい使ったかを意識するようになった」

30代夫婦:

「月額の食費を決めてあって、その中から使うようにしている。使いすぎないように」

支出をいかに抑えるかで多くの人が苦心しています。そこで、節約を長年、実践してきた皆さんの意見を聞いてみました。

長野友の会 家計リーダー・内山啓子さん:

「年末に車検があるので、予算は赤字かな。病気をしないように節約を心がけて暮らしたい」

こちらは主婦層向けの雑誌「婦人之友」の愛読者でつくる「長野友の会」のメンバー。衣食住に関するさまざまな知識を学んでいて、この日は去年1年間の家計簿のまとめと、今年1年の「方針」を発表し合いました。

友の会のメンバー(70代):

「電気・ガスがすごい値上がりになったから、(予算に対して)赤字になりました…」

友の会のメンバー(60代):

「(食費は)毎年多めだったけど、ギリギリまで抑えた」

メンバーの皆さんも物価高には苦労していましたが、家計の状況をきちんと把握していました。

実は全員、「家計簿」をつけています。これが節約の第一歩。

家計簿歴30年(60代):

「つけるようになると、自分がいかに食品などを無駄にしていたかというのが表れてくる」

家計簿歴30年以上(70代):

「ただただ節約するだけじゃなくて、使うところには使う。安心なんですよね。行く道を照らしてくれているのが家計簿」

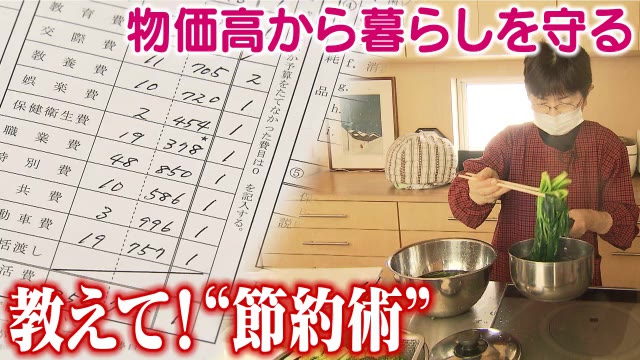

家計簿をつける上で、大事なのが「予算」を立てること。学生時代から家計簿をつけている内山啓子さん(75)の家計簿を見せてもらうと、光熱費や住居費など費目ごとに1カ月の予算を決めていました。

総収入から税金や社会保険料、預貯金などを差し引いた額が、日々の暮らしに使える「純生活費」。その中で食費・光熱費など「費目」ごとに予算を立てると必要なものが明確になり、余計な買い物を抑えられるそうです。

夫と2人暮らしの内山さん。値上げを受けて、光熱費は去年より1000円ほど足すなどして年間の予算を立てました。

長野友の会 家計リーダー・内山啓子さん:

「予算を決めておけば、安心して使えるということですね。家族で話し合って、希望とか予定がわかれば、これぐらいのお金を使おうと(決められる)」

今はスマホで簡単につけられる家計簿アプリもあり、内山さんはまず出費の記録をつけることから始めてみてはと話します。

長野友の会 家計リーダー・内山啓子さん:

「記帳することによって『このくらい上がっている、だったらここを節約しよう』とか出てくる。(家計簿で)家計を見直して、生活をどうしていこうか見直しができることが一番いい」

続いて、メンバーの馬場美代子さん(69)が実践している節約術を紹介してもらいました。この日、買ってきた食材は野菜や肉、魚、乳製品など。

長野友の会・馬場美代子さん:

「夫と2人暮らしなので、これで3日分くらい」

馬場さんは買い物を最小限にする工夫をしています。

こちらは馬場さんが作った食材に関する表。厚生労働省の資料を基に、食材ごとに夫婦2人の1日当たりの「摂取目安量」を出し、そこから1回あたりに買う量や予算を決めています。

例えば、青菜の場合、夫婦2人の1日の目安は計120グラム。1回の買い物で2袋を買い、1カ月あたり1500円以内にしています。買う順番もこの表に従えば、無駄な出費が避けられるそうです。

長野友の会・馬場美代子さん:

「必要なものだけ先に買うと、目に見えて(かごの中が)たくさんだなとわかる。これは買えないなというのがはっきりしてくる。(予算の)枠がないと本当に好きなだけ買っているかもしれない」

食材を使い切るための工夫も。ネギやコマツナは、洗った後に切り分けて袋に入れて保存します。こうすると鮮度も保て、すぐに調理もできます。

ブロッコリーやホウレンソウなど傷みやすいものはゆでてから容器に移して保存。腐らせて無駄にすることが減るそうです。

長野友の会・馬場美代子さん:

「せっかく買った大事なものなので、新鮮なうちに無駄なくいただけるようにしたい。食べられる状態にしておけば、私ばかりじゃなく、家族も出して食べるのでいいと思う」

調理の工夫も。カボチャの煮物は、5分ほど煮立たせたら、火を止めて保温用の布「鍋帽子」をかぶせます。すると―

長野友の会・馬場美代子さん:

「夕飯のころにはしっかり火が通って食べられる。光熱費の節約になっていると思う」

最後に冷蔵庫の工夫。

長野友の会・馬場美代子さん:

「上はお菓子とかパン類、ここは漬物類。できるだけ置き場所を決めて使うと、自分で何があるかは一目でわかる」

置く場所を決めておくと、残りの量が把握しやすく、買い足しの目安になります。

冷凍庫は―

長野友の会・馬場美代子さん:

「重ねてしまうと何があるかわからなくなってしまうので。一目でわかるように名前をつけることと、大きさをそろえる」

何が入っているかわかりやすくすること。これも食材を使い切るためのポイントです。

家計簿や食材の下処理は手間がかかるため、おっくうになりがち。でも物価高が進む今、生活を守るには、そうした積み重ねが大事なようです。

長野友の会・馬場美代子さん:

「やってみると大したことはない。ひと手間のようですけど、意外と時間はそんなにかからないので、ちょっと思いついた時に始めてみてほしい」