「龍渓硯」

長野県の伝統工芸品「龍渓硯(りゅうけいすずり)」。その歴史は古く、江戸時代から辰野町に伝わる硯ですが、生産者の減少で技術の継承が課題になっています。後世に伝えたいという作り手の指導のもと、高校生や大学生が硯作りに挑戦し、石の美しさ、質の高さなどその魅力に触れています。

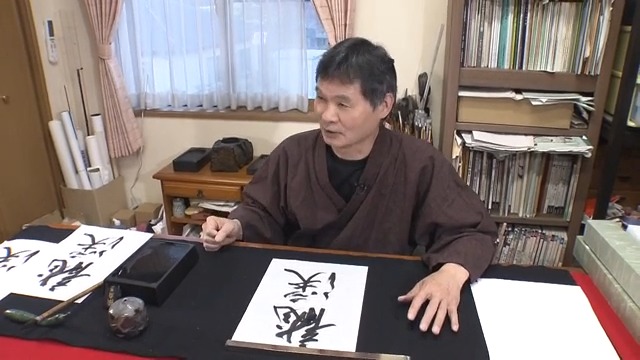

書家・泉石心さん

静寂の中、墨をする音が響きます。書と向き合う前に心を整える時間です。

伊那市の書家・泉石心(本名・逸男)さん(66)。使っているのは、辰野町に伝わる県の伝統工芸品「龍渓硯」です。

書家・泉石心さん:

「するときも、吸い付くような感じでとても気持ちいいです」

少ない字数の書を得意とし、生き生きとした作品を書く泉さん。実は龍渓硯の作り手でもあります。

硯作り

泉さん:

「墨がいっぱいたまるように、垂直ではなくえぐる感じに」

力強くも繊細な作業が続く硯作り。一つの作品に半年から1年かけ、丁寧に仕上げます。

泉さん:

「彫ってる時は、いろいろ考えないで必死に彫るんですが、だんだんその形になっていく。自分が想像していた理想の形に近づいていくところ、そして完成した時ですかね、喜びというかね」

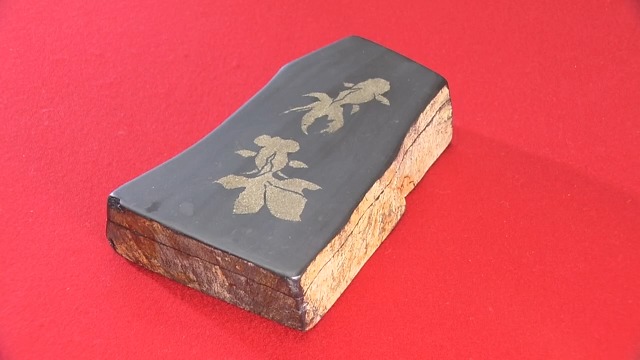

龍渓硯

龍渓硯は江戸時代末期に制作が始まり、旧高遠藩が江戸に広めたとされ、1987年、県の「伝統的工芸品」に指定されました。

もとになるのは、辰野町の横川渓谷で採れ、2億年以上の歳月を経てできたとされる「黒雲母粘板岩」。表面は鉄の酸化で金や鈍い黄色に変化します。その独特の色合いを生かすのが、龍渓硯の特徴です。

泉さん:

「この色が本当に日本の硯の中でも一番って言っていいくらいきれいな色がつくので、形も色も世界に一つだけのもの」

一方、黒い石を磨きあげた作品は、深い艶のある美しさ。まさに石の芸術です。

泉さんの師匠・翠川希石(袈裟美)さん(提供:長野県 信州デジタルコモンズ映像記録より)

硯作りの職人は明治時代には100人以上いたとされますが、筆が使われなくなったことや、墨汁が普及したことで、硯の需要が減り、職人の数も大きく減少しました。

泉さんの師匠だった翠川希石さん。高校の書道教諭をしていた縁で約30年前に出会い、工房に通ううちに硯作りを教わるようになりました。

泉さん:

「自然の(造形が作る)美しさにまず魅了されて。すった時の、その吸いつくような感じが心地よくて、ちょっとやってみようかなっていう。それがいつの間にかのめり込んでしまった」